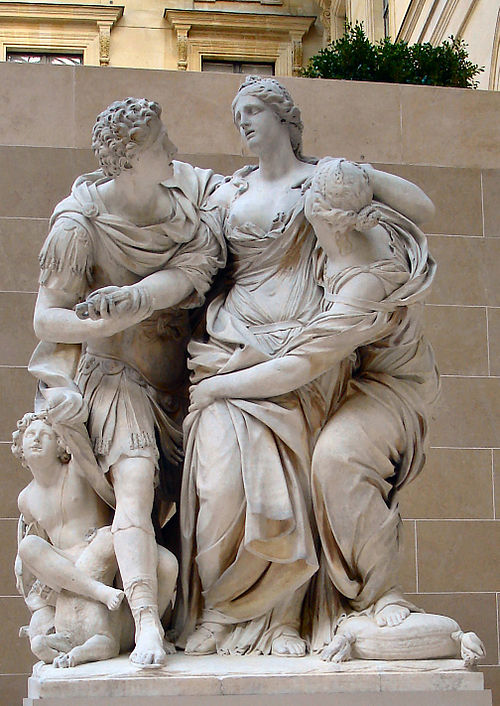

Copyright: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_arria_et_paetus_mr2029.jpg

Introduzione:

Nell’ambito della letteratura pre-ottocentesca, come noto, è relativamente raro trovare i nomi di autrici giunte alla pubblicazione, soprattutto se il numero è comparato a quello degli autori. Non sarebbe chiaramente un confronto sensato, in quanto le condizioni socio-politiche e culturali hanno influito in maniera significativa su questo esito. A partire dal Medioevo, latino e romanzo, i nomi di autrici vedono un aumento: è da qui che si stagliano figure del calibro di Ildegarda di Bingen, Maria di Francia, santa Chiara d’Assisi (autrice di una corrispondenza con Agnese di Boemia), santa Caterina da Siena, Christine de Pizan, e ancora, seguaci del petrarchismo, Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, e con loro la veneziana Veronica Franco.

Ben più rari sono invece i nomi di autrici se si guarda alla classicità greco-latina: dopo il magnifico magistero di Saffo, la letteratura a nome di donna è spesso limitata alla corrispondenza.[1] Caso peculiare è quello di Agrippina Minore (n. 15 – m. 59), moglie dell’imperatore Claudio e autrice di un’opera di taglio autobiografico, ad oggi perduta, come testimoniato da Tacito negli Annales, oltre che da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia e da Cassio Dione.[2] È ben noto invece che le donne fossero tra i soggetti prediletti della poetica d’amore in lingua latina, come dimostrano gli scritti indirizzati a donne amate firmati, tra i vari, da Catullo, Tibullo e Properzio. Ugualmente prolifica è la produzione che può dirsi in voce di donna, vale a dire la narrazione poetica, o più raramente prosastica, di una protagonista femminile ma a firma di autore maschile, e in ciò basti l’esempio assai eloquente delle Heroides di Ovidio.

A Roma antica, quantomeno sul piano idealistico, era tenuta in massima considerazione la virtus, ben nota tra i valori del mos maiorum: la letteratura ha ampiamente celebrato gli uomini virtuosi, gli eroi di guerra come i sapienti, e chiunque avesse virtuosamente contribuito allo splendore dell’Urbe. Ma la virtus non era certamente prerogativa dei soli uomini. Il presente contributo si premura di analizzare l’affascinante figura di Arria Maggiore, e il ruolo di exemplum di virtù a cui è stata elevata nella cultura romana. Si andranno dunque ad analizzare le apparizioni della figura nella storiografia, e più in generale nella letteratura greco-latina, per infine considerare cosa una tale vicenda, ad oggi, ha ancora da raccontare e insegnare.