Preambolo

I leader e l’ideologia dei totalitarismi di sinistra si richiama al “comunismo”. Si può discutere che la filosofia comunista, fondata sugli scritti di Karl Marx (1818-1883) e Friederich Engels (1820-1895), sia di per sé sufficiente a spiegare il fenomeno del totalitarismo di sinistra. Già Max Weber (1864-1920) anticipava l’idea che lo stato socialista o il comunista, con la loro pretesa di regolamentare l’economia, si sarebbe trasformato, anche solo nel migliore dei casi, in un gigantesco apparato burocratico.

Inoltre, come cercheremo di vedere, i principali totalitarismi di sinistra del XX secolo sono di matrice leninista, la cui interpretazione del marxismo, oltre a non essere un unicum, è quella considerata “ortodossa”. Rimane il fatto che tutti i principali leader “comunisti” si rifacevano alle teorie di Marx e Engels, implicitamente o esplicitamente. Tuttavia, qui il plurale è d’obbligo in quanto le interpretazioni del marxismo, sia anche nella forma del marxismo ortodosso di matrice leninista, variano in modo significativo. Questo è emerso in modo chiaro durante la guerra fredda e hanno portato alla separazione dei vari regimi comunisti, da Tito a Mao.

Il dibattito sulla natura e sugli sviluppi e declinazioni delle teorie di Marx è talmente vasto da non poter essere preso in considerazione in questo articolo. Qui ci limiteremo ad una ricostruzione razionale di quello che nel titolo è appunto definito “totalitarismo di sinistra”. Vedremo di motivarne l’etichetta.

Il modello comunista proposto da Karl Marx

Karl Marx è stato uno dei teorici più critici nei confronti del liberalismo, ovvero della democrazia liberale. Sia fatto caso che Marx non mette in discussione gli assunti del liberalismo, soprattutto i principi di equità ed eguaglianza dei cittadini come valori strutturanti della società umana. Al contrario, la critica che Marx muove alle democrazie liberali nasce dal fatto che queste ultime non sarebbero in grado di mantenere le premesse e le relative promesse. Di per sé, però, né le premesse né le promesse erano errate.[1] I principali argomenti di Marx per questa tesi sono due. Il primo potrebbe essere definito come “l’argomento dell’ineguaglianza nomologica o de facto”, mentre il secondo potrebbe essere definito come “l’argomento del non sequitur”. I due sono legati insieme.

Il primo argomento dell’ineguaglianza nomologica si fonda sulla premessa che i cittadini dovrebbero essere liberi ed eguali nella democrazia liberale, che assume il libero mercato e la libera iniziativa come ambiti dell’attività positiva individuale in cui ogni cittadino può prendere autonomamente ma non indipendentemente le sue decisioni. Egli è autonomo perché lo stato consente la libera iniziativa, ma non è indipendente, perché egli ha dei limiti estremi imposti dallo stato, che media tra gli interessi e tra le iniziative dei singoli cittadini.

Il libero mercato, privo di restrizioni, determina una diseguaglianza economica tra le parti. Questo sarebbe particolarmente vero nel capitalismo, in cui tutto lo sviluppo economico si gioca nell’accumulazione del capitale nelle mani di un numero di cittadini sempre inferiore. Questa conclusione sembra anche poi essere stata confermata sia dalle ricerche di Vilfredo Pareto (1848-1923) che da studi empirici. Come vedremo subito, l’argomento si fonda sull’assunzione che è la legge del mercato a determinare ipso facto l’ineguaglianza de facto dei cittadini. Da qui il nome dell’argomento. Veniamo ora alla sua ricostruzione.

L’accumulo di capitale si gioca su tre livelli differenti: il plusvalore della manodopera (leggi del mercato del lavoro), il principio di accumulo o additività del capitale (legge economica) e la difesa della proprietà privata da parte dello stato (condizione politica). Il capitalismo si fonda sul fatto che un gruppo di cittadini dispone dei mezzi di produzione, i quali sono indispensabili per la formazione dei beni privati e pubblici della società. I mezzi di produzione consistono nell’insieme delle tecniche attraverso le quali l’uomo trasforma la natura in un bene alienabile e scambiabile nel libero mercato. L’accumulo del capitale si fonda in prima istanza sul fatto che il capitalista non è parte in causa del ciclo produttivo vero e proprio, ma si limita a organizzare la manodopera e, soprattutto, a vendere il prodotto finito, al quale applica un costo supplementare rispetto a quello della sola manodopera. In questo modo, il capitalista accresce il proprio potere produttivo grazie al fatto che egli crea una differenza di valore tra il bene prodotto e il bene venduto. Bene prodotto e bene venduto sono lo stesso oggetto, ma il valore economico dei due cambia.

In questo senso, il costo del bene prodotto è x mentre il bene venduto è x + y:

(1) x + y > x (quindi y ≠ 0).

Se x è il bene prodotto dalla manodopera, il costo reale x è quello che dipende esclusivamente dalla forza lavoro. y è invece il valore aggiunto, che entra nelle mani del capitalista senza che sussista una qualche differenza di qualità nel prodotto finito. Come visto, il bene prodotto e il bene venduto sono esattamente la stessa cosa, ma il secondo costa di più del primo.

Se l’operazione banale x + y dove x + y > x (quindi y ≠ 0) è ripetuta un numero sufficiente di volte, si scoprirà che il lavoratore percepisce una quantità di denaro estremamente inferiore rispetto a quella del capitalista (ovvero, ( t‧x/t‧y è il rapporto numerico tra il valore percepito dal salariato e quello percepito dal capitalista, dove t è il tempo trascorso). Se x = w + G(z) dove x è il costo del bene prodotto, dove w è il costo del materiale più il costo di mantenimento dei macchinari, se G(z) è una semplice funzione che definisce il numero dei lavoratori, si vede immediatamente che w non cambia, ovvero si può assumere come costante, mentre G(z) è ciò che definisce la variabile del costo di produzione del prodotto. Quindi (a) il capitalista ha interesse a minimizzare G(z) e (b) il capitalista ha interesse a minimizzare il costo della manodopera dei G(z). Ora, quando consideriamo il singolo lavoratore abbiamo:

G(z) – G(z)-1 = 1.

e

F(G(z)) = p

Dove F è la funzione che associa al lavoratore il costo del suo salario.

In questo caso, il lavoro di un lavoratore è definito semplicemente dal rapporto tra il costo del bene prodotto (non di quello venduto nel libero mercato) e il numero dei lavoratori che hanno partecipato alla produzione del bene. Il risultato è che se i lavoratori sono 10 e il costo del bene prodotto è 10$, allora abbiamo che il singolo lavoratore guadagna 1$ (leggermente meno di 1 perché all’interno dei 10$ va contata anche la w ovvero il costo dei materiali del prodotto) mentre se il capitalista impone il valore di vendita di 15$ al bene venduto, allora il capitalista guadagna 5$. Se si producono al giorno anche soltanto 5 beni, il risultato è che il singolo lavoratore guadagna 5$ al giorno, mentre il capitalista 25$, che più di un terzo e poco meno di un mezzo dell’intero guadagno. Va detto che i 25$ sono puro guadagno perché il prodotto finito venduto ha nel prezzo il costo dei materiali. Quindi anche in solo giorno, in questo modello estremamente semplice ma indicativo, il capitalista crea una differenza di potere economico tra lui e uno solo dei suoi dipendenti, quantificabile nell’ordine delle 5 volte.

La situazione non cambia se vogliamo attribuire un qualche peso al lavoro del capitalista. Il risultato cambia di poco perché in y nella banale equazione sopra (1) non compare il valore del lavoro del capitalista, che diventa solamente parte del costo di produzione (la x). Quindi nel libero mercato il capitalista crea una diseguaglianza economica reale rispetto ai suoi dipendenti.

Si noti la semplicità del ragionamento e la sua eleganza. Con poco spiega molto e soprattutto definisce in modo molto chiaro il metodo di accumulo del capitale.

Fino a qui, il ragionamento ci dice soltanto che il capitalista possiede 25$ mentre il dipendente 5$ in un solo giorno. Dopo un mese, il capitalista ne possiede 750 mentre il dipendente 150 e così via. La forbice semplicemente si divarica in modo che il capitalista può crearsi nuove opportunità di guadagno mentre il subalterno ha appena i soldi per badare alla sussistenza. Questo comporta che il capitalista ha una reale capacità di iniziativa all’interno del libero mercato, ciò a differenza del dipendente che ha a disposizione il minimo dei soldi possibili erogati nel ciclo produttivo e sono sufficienti a garantirgli la sussistenza ma non maggiore iniziativa. Sicché questo comporta che il lavoratore dipende dal capitalista in modo sostanziale. Il capitalista, invece, dipende non dal singolo individuo, dal lavoratore in quanto tale, ma dall’insieme degli individui che possono svolgere la manodopera necessaria a produrre il bene. Infatti, l’unica operazione di intervento del lavoratore è essere uniti in gruppo contro il capitalista. Solo con lo sciopero il lavoratore può davvero ricattare il capitalista, ma normalmente è solo e isolato e ha sostanzialmente nessuna capacità di contrattazione.

Con l’accumulo progressivo di risorse economiche nel tempo, il capitalista può espandere la propria azienda o creare una nuova industria in modo che al plusvalore della prima attività si somma semplicemente quella della seconda. La forbice avanza inesorabile per il procedere del tempo. Quando poi si danno le cicliche crisi economiche, i dipendenti vengono licenziati perché devono venire abbattute le produzioni, quand’anche il surplus sia comunque lo stesso.

Fin qua non c’è nessuna considerazione politica. La dinamica del capitale, istanziata nel libero mercato, determina una diseguaglianza economica. Per Marx, la diseguaglianza economica disposta e dispiegata nel capitalismo semplicemente è la causa di una delle due forme di diseguaglianza politica. Infatti, sul piano politico i cittadini possono contare come identici (un voto per testa) ma sul piano dell’influenza del mondo politico le cose stanno molto diversamente, ovvero non valgono allo stesso modo. I capitalisti hanno accesso a risorse ben diverse da quelle del singolo cittadino dipendente: essi possono investire parti dei loro capitali per creare lobby o influenzare i decisori politici. In questo senso, i capitalisti contano come uno ma valgono come accumulazione di interessi ben più vasti di quelli di un solo cittadino. Starebbe dunque uno iato tra i vari cittadini, i quali hanno un solo nome ma economicamente sono distinti (capitalisti-lavoratori) e conseguentemente politicamente hanno un valore diverso (potenza di influenza sulla politica di uno stato).

Quindi, la democrazia liberale con libero mercato non può garantire l’equità dei cittadini sul piano della sostanza, ovvero della reale azione politica. Infatti, tutta la sinistra da Marx in poi insiste fino all’usura su questo punto, ovvero che la democrazia liberale non garantisce altro che una forma, non una sostanza, all’eguaglianza politica. Al di là delle proprie opinioni, per esempio il fatto che una forma è già sintomo di una qualche sostanza, rimane il fatto che la critica di Marx, almeno sotto questo aspetto, sembra essere corretta da un punto di vista socio-economico, sotto assunzione che il libero mercato sia totalmente libero e non regolamentato in modo che si dia una qualche forma di ridistribuzione della ricchezza. All’interno della teoria liberale classica, supposta tale, era già stato considerato il problema almeno parzialmente, adombrando la possibilità che lo stato fornisca servizi al cittadino in modo da formarlo, garantirne la salute e la difesa. Ovvero, il welfare state si fonda proprio sull’idea che si possa comunque intervenire indirettamente affinché le inevitabili diseguaglianze possano essere ribilanciate in modo che il cittadino anche non capitalista possa comunque essere libero ed eguale. Inoltre, bisogna poi capire se la critica di Marx sia anche corretta da un punto di vista politico. Da questo si capisce perché ho parlato di argomento del non sequitur: dalle premesse esclusive della democrazia liberale sembra essere impossibile il mantenimento dei due valori fondamentali, ovvero dell’eguaglianza e della libertà.

La seconda conseguenza sgradita del ragionamento, almeno rispetto alla teoria democratica liberale, nasce dal fatto che lo stato liberale è anche uno stato conservatore, rispetto alla struttura economica di fondo, prima di tutto perché non deve intervenire per regolare l’iniziativa economica individuale. In secondo luogo, perché deve difendere la proprietà. La difesa della proprietà non uguale banalmente perché le proprietà dei singoli cittadini possono essere molto diverse. Un capitalista può disporre di industrie, impianti e immobili, quando un suo dipendente ha forse neppure la casa di proprietà. Lo stato, allora, è conseguentemente difensore degli interessi dei capitalisti proprio perché questi ultimi hanno molte più proprietà di tutti gli altri e quindi anche passivamente lo stato cura gli interessi dei capitalisti per via statistica: lo stato difende la proprietà, quella dei capitalisti è di gran lunga la più estesa, quindi lo stato la difende maggiormente in proporzione. Questo argomento segue dalle premesse della teoria liberale, con in più il ragionamento economico proposto sopra.

La storia non ha sempre previsto il libero mercato, ma quasi una continuità nella lotta tra classi dominanti e classi subalterne. La classe dominante è tipicamente quella che gestisce i beni di produzione e sfrutta il surplus per generare nuovi interessi di classe. La classe subalterna è tipicamente quella che invece produce i beni che poi verranno riusati dalla classe dominante. Questa logica fonda la lotta di classe, intesa come permanente ricerca di riconoscimento ed eguaglianza tra classe subalterna e classe dominante. Questa visione è stata rielaborata da Marx a partire dal pensiero di Hegel enucleata nella dialettica del servo-padrone e della sinistra hegeliana. Non ci soffermiamo su questo punto storico-filosofico, quanto sul fatto che la lotta di classe può cessare nel momento in cui si instauri una società differente rispetto a quella istanziata, in questo caso, dalla democrazia liberale.

Va anche detto che Marx di per sé non disprezza né il capitale né la democrazia. Al contrario, il capitale è necessario per lo sviluppo sociale ed è comunque un risultato ineluttabile della storia (su questo torneremo tra poco). La democrazia non è il problema, quanto il fatto che la democrazia liberale non garantisce il successo delle sue stesse premesse. Insomma, nella democrazia liberale eguaglianza e libertà non sono sullo stesso piano. Di fatto, la libertà (libera iniziativa) è preponderante rispetto all’eguaglianza (che infatti sarebbe solo sulla carta). Quindi la critica più forte di Marx si gioca sul fatto che lui, per primo, ha messo l’accento su un problema profondo e drammatico della società post-illuminista: i valori politici non sono sullo stesso piano o non sempre si configurano paritariamente. Nel suo caso, la piaga in cui girare il dito consiste nella differenza di valore tra libertà ed eguaglianza giocata sul piano economico, mentre nel caso di Max Weber il problema è il medesimo ma la causa cambia (la burocrazia aliena molto più dell’economia). Anche su questo torneremo.

Altra nota critica di Marx al liberalismo si gioca su una assunzione che è stata fatta poco sopra, ma solo surrettiziamente. La lotta di classe è la spontanea associazione di interessi di gruppi di individui che si ritrovano ad avere credenze disposizionali opposte e alternative (l’una vuole il contrario dell’altra). Gli individui sono semplicemente un istanza particolare delle classi di cui fanno parte e non, piuttosto, gli attori della vita politica. L’individuo in quanto tale non conta, mentre ciò che conta sono le classi. Questo era già implicito quando si è accennato al fatto che il capitalista non è suscettibile alle singole richieste dei vari lavoratori, ma solamente al gruppo dei lavoratori e il suo interesse generale, riconosciuto come tale. Per avere efficacia a livello di contrattazione, il lavoratore deve procedere in gruppo. Anche questa idea è contraria alla teoria liberale che concepisce l’individuo al centro della storia e della politica, anche quando sia poi inevitabilmente legato a tutti gli altri.

Le classi sono i veri attori della storia in due sensi: (a) sono i gruppi di individui uniti da stati di interesse consolidati che sono gli agenti del divenire dei fatti della realtà; (b) (a) è ciò che c’è da capire quando si ricostruisce la stessa evoluzione dei fatti storicamente determinati. La classe è al centro della storia sia intesa questa come successione di fatti in relazione causale, sia intesa come ricostruzione esplicativa dello stato di cose (storiografia). Se vuoi capire la realtà, devi ricostruire la lotta di classe e la storia delle classi. Ancora una volta, è bene sottolinearlo, anche su questo Marx si discosta dalla teoria liberale, perché rifonda la prassi politica sullo scontro di gruppi di individui all’interno dei quali il ruolo del singolo individuo è marginale.

Si potrebbe far notare che se quanto sopra è vero, se l’individuo è singolarmente marginale, allora anche il singolo capitalista non ha più influenza di un dipendente, se sono entrambi marginali. Questo argomento può essere esteso e lo vedremo in sede critica.

L’operazione principale di Marx consiste soprattutto nella disamina storico-socio-politica della democrazia liberale, del libero mercato e delle varie criticità. Nonostante tutto, Marx in questo ha creato una vera e propria scuola perché tutti i più importanti pensatori a lui successivi assumeranno un apparato critico estremamente simile, almeno in questo (Weber, Schumpeter, Hayek e, per certi aspetti, Foucault…): essi non vogliono solamente fare una analisi normativa sulle istituzioni, ma partono da una estesa analisi socio-storico-politica per delineare “la realtà” prima di passare all’analisi dei suoi problemi. Essi si configurano come dei medici che prima di tutto accertano la malattia, poi pretendono l’intera anamnesi e solo infine giungono a cercare delle medicine che, in genere, sono al quanto sproporzionate in quantità e qualità rispetto all’anamnesi. Questo sin da Marx e compreso Marx.

Marx propone idee relativamente vaghe e relativamente poche su quello che sarebbe stato il caso di fare concretamente e puntualmente per garantire una maggiore equità sociale. Non scende troppo nei dettagli, non spiega punto per punto come costruire una società più libera ed eguale. Però egli propone un’immagine, poi diventata canonica, del comunismo. Egli stabilisce un ideale la cui costruzione è di là da venire ma supposta possibile (da un punto di vista logico è pensabile, dunque non è impossibile almeno in senso forte). Da un lato, dunque, Marx si impegna in una ricostruzione razionale e sostanzialmente descrittiva dello status quo alla quale oppone una immagine normativa, perché dall’essere della democrazia liberale si passa al dover essere dello stato comunista, in questo forse commette una fallacia descrittiva nota sin da David Hume. In ogni caso, Marx argomenta sulla plausibilità dello stato comunista anche da un punto di vista, sebbene non puntiforme, generale.

Dunque, tutto nasce dall’instaurazione di una società eguale da un punto di vista economico. Come abbiamo visto, solamente da questa condizione, secondo Marx, si può avere la successiva equità politica. Dall’assunzione poco sopra, questa operazione può essere fatta soltanto da gruppi di individui e non da singoli. Il processo di liberazione dalla tirannia della diseguaglianza economica nasce dalla sostituzione della classe dei capitalisti, riassorbendola all’interno della classe lavoratrice e parzialmente sostituendola all’interno dell’apparato statale.

Diventa così necessaria una certa pianificazione dell’economia proprio perché essa non generare equità spontaneamente, pena ricadere nella formazione della classe dei capitalisti. La pianificazione dovrà essere operata dallo stato che, come si comprende chiaramente, in Marx è uno degli attori fondamentali perché non solo deve prendersi carico dell’eguaglianza politica, ma anche di quella economica. Se la pianificazione è fatta dallo stato, i mezzi di produzione sono identici a quelli utilizzati dall’economia di libero mercato a base capitalista. Quindi, come spesso viene dimenticato, Marx non dice affatto che bisogna ritornare allo stato della pietra, tutto il contrario. Il comunismo secondo Marx non soltanto è capitalista nei mezzi, ma è scientista nella concezione. Lo scopo è creare più beni per tutti, non il contrario. Marx non considera la questione ecologica e neo-decrescita, figlia degli anni 70’ del XX secolo, secondo cui bisogna invertire il processo produttivo. Per Marx il capitalismo non ha niente di sbagliato, se non lo sfruttamento dei subalterni con l’instaurazione di una diseguaglianza de facto a livello politico. Ancora una volta, Marx non si discosta dall’ideale liberale, almeno rispetto ai valori politici fondamentali di riferimento. La retorica anticapitalista, in senso diverso da questo, nasce prima con la rivoluzione russa e con Lenin e poi si rafforza durante la guerra fredda.

L’equità economica è garantita dalla pianificazione imposta dallo stato, il quale riesce anche a difendere la reale equità politica, ‘reale’ qui intesa sia formalmente che sostanzialmente. La coordinazione della società è disposta dallo stato affinché la ricchezza, prodotta dai mezzi di produzione capitalisti, non sia più diseguale. Sulla quantità di burocrazia richiesta per una simile attività Marx non si sofferma particolarmente, mentre sarà una delle maggiori critiche di Max Weber, secondo cui uno stato socialista simile sarebbe solo l’anticamera di un potere burocratico esteso sino ai più reconditi anfratti dell’attività individuale, negandola di fatto. Non solo, ma secondo Weber, la burocrazia, figlia della necessità di razionalizzazione dei mezzi di produzione e della società retrostante, è causa ed effetto dell’alienazione del cittadino. Ad ogni modo, secondo Marx, a questo punto il governo sarà davvero quello dei molti, ovvero democratico, sia perché si suppone che la dirigenza debba variare nel tempo, sia perché tutti convergeranno rispetto agli stessi interessi politici, perché tutti liberi ed eguali. Il risultato, dunque, è quella che David Held chiama “end of politics”: appunto perché tutto è diventato amministrazione, non c’è più nulla di cui valga davvero la pena discutere.

Lo scopo collettivo, dunque, è quello di sopravvivere nel migliore dei modi, ovvero con la piena soddisfazione delle parti in causa. Questo era, in fondo, il principio platonico assunto sin da La Repubblica, in cui il pensatore greco sosteneva che la soddisfazione individuale dipendeva non dalla libera iniziativa, ma dall’inserimento dell’individuo nel giusto ordine sociale che ne garantisse la piena realizzazione. Per fare questo era necessario un processo educativo capace di discriminare le attitudini degli individui e poi valorizzarle.

Anche in Marx si ritrova una peculiare ripresa di questo valore politico. Infatti, Marx sostiene che una società siffatta produce benessere e soddisfazione perché tutti fanno i propri interessi senza essere costretti da alcuna forza impositiva e le diseguaglianze sono state di fatto circoscritte ed eliminate. L’assenza di lotta di classe, unita alla soddisfazione generale, genera l’assenza di coercizione, perché ognuno fa esattamente ciò che è nel suo pieno interesse e lo stato davvero si limita all’indispensabile semplicemente perché tutti svolgono il proprio dovere che è anche il proprio interesse, il quale produce piacere e soddisfazione come logica conseguenza. Sebbene possa apparire controintuitivo, anche in questo Marx non si discosta troppo dalla teoria liberale, perché quest’ultima concepiva lo stato come nozione di limite all’arbitrio nelle relazioni tra cittadini. Marx, ancora una volta, vuole arrivare alle stesse conclusioni, ma modifica significativamente tutto l’impianto retrostante.

E’ tutto talmente logico che sembra anche vero. Perlomeno, Marx aveva un’immagine estremamente positiva della natura umana. E ad una immagine positiva della natura umana, Marx sommava una immagine estremamente positiva della conoscenza.

La conoscenza in Marx può essere divisa in “know how” e “conoscenza proposizionale”. Infatti, la scienza era alla base della liberazione dei popoli dalle religioni (famosi oppi per masse) e dalle false credenze che le classi dominanti imponevano a quelle subalterne per scongiurare l’eventuale ribellione. Quindi, la scienza è fondamentale sia per la formazione dei mezzi di produzione capitalisti (know how) sia per la sconfitta dei pregiudizi anti-progresso delle masse subalterne e, in ultima analisi, risulta decisiva proprio per il superamento della società democratico-liberale-capitalista a vantaggio del comunismo. Credo che Marx non esponga la teoria del comunismo scientifico, che sarà una proposta di Lenin. Tuttavia, essa è effettivamente una possibile interpretazione logica delle premesse marxiane.

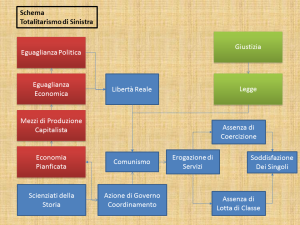

Il totalitarismo di sinistra

I totalitarismi di sinistra nascono nel XX secolo, tra i quali la rivoluzione russa, la rivoluzione cinese e la rivoluzione cubana sono le tre più celebri. Esse si fondano su peculiari interpretazioni delle dottrine marxiane, ma si possono trovare dei tratti comuni, in particolare nella versione leninista del marxismo. Il totalitarismo di sinistra si è proposto da un lato come una forma di tecnocrazia sia strumentale che finale, da un altro lato come liberazione delle masse dal giogo del capitalismo, inteso come stato di oppressione della classe produttiva sulla classe subalterna.

Il totalitarismo si è configurato come tecnocrazia strumentale, perché si fondava sull’idea che all’abolizione della proprietà privata doveva implicare una riforma dello stato affinché quest’ultimo potesse soddisfare i bisogni delle singole persone. Ovvero, lo stato è il gestore universale dell’attività pubblica in modo da elargire servizi a beneficio del cittadino. La sospensione della proprietà privata determina l’esigenza di fornire gli strumenti alla popolazione per vivere e fiorire.

Nella pratica, dunque, lo stato socialista si configura come dominato da una puntiforme burocrazia proprio perché ogni cittadino ha delle naturali esigenze alle quali si deve rispondere in modo adeguato. Di fatto, va da sé, che la gestione di milioni di individui determina una burocrazia pervasiva, non fosse altro perché la sospensione della proprietà privata determina una organizzazione dello stato tale da dover sopperire ad ogni genere di attività privata finalizzata alla produzione e al consumo dei beni. Infatti, potremmo dire che esiste una legge di proporzionalità tra la burocrazia e la proprietà pubblica. Tanto è maggiore la proprietà pubblica e tanto maggiore sarà la burocrazia necessaria per gestirla. Con la soppressione della proprietà privata, concentrata tutta nelle mani del pubblico, si ha il massimo della burocrazia concepibile. Il risultato può essere altamente disfunzionale rispetto alla reale capacità di intervento dello stato a livello di soddisfazione dei consumi degli individui. Non è un caso, infatti, che l’URSS fu sempre attanagliata dal problema di creare beni di consumo di massa e non è mai riuscita pienamente nell’intento (le politiche di Kruscev e Gorbaciov andavano entrambe in questa direzione con risultati inconcludenti).

Ma si tratta anche di una tecnocrazia finale. L’interpretazione leninista del comunismo prevedeva l’instaurazione del governo di una élite, ovvero i dirigenti del partito comunista. Si faccia caso che questo governo dei pochi poteva anche essere implicito nella logica del ragionamento di Marx. Infatti, per instaurare il comunismo era necessario passare da una fase di dittatura del proletariato, in Marx concepita come nell’esperienza della comune del 1848, dove i cittadini consultivamente deliberavano. Quindi non una forma di governo dei saggi, in questo senso. Però lo stesso Marx sostiene che per cambiare la storia, bisogna conoscere le forze storiche. Questa conoscenza non può essere ottenuta che dopo uno studio accurato dell’esistente e delle sue cause (e principalmente le classi e la loro lotta). Lenin ne conclude che questo non può essere fatto da tutti, ma da una élite di scienziati storici i quali possono effettivamente conoscere la reale dinamica della storia per poter poi intervenire.

Lenin, dunque, concepisce una tecnocrazia finale nel senso che il governo deve essere quello dei migliori, intesi qui come coloro i quali capaci di conoscere le reali dinamiche in atto della storia in divenire. L’élite in questione doveva essere educata all’analisi della storia e delle dottrine comuniste. La tecnocrazia comunista si costituisce su tre livelli: (a) conoscenza dei fatti storici che legittima (b) l’azione di governo perché (c) la più razionale rispetto ad (a). Da ciò segue (d) che la teoria marxista-leninista propone una tecnocrazia finale perché è tramite essa che si può conoscere il bene pubblico, collettivo. La controparte organizzativa sarà una burocrazia capace di prendere cura gli interessi dei cittadini in modo da gestire i servizi.

Dunque, il totalitarismo di sinistra non si fonda esclusivamente sulla coercizione, ma anche sull’idea che la sua legittimità risiede nella massima razionalità possibile. Questo è un punto fondamentale perché è in ciò che si discosta maggiormente dal totalitarismo di destra. Almeno in teoria, le scelte del governo totalitario di sinistra, ovvero di una élite di esperti della storia, possono essere giustificate dalla razionalità immanente all’interno del processo storico in divenire. Essi conoscono le cause e anticipano gli effetti. Inoltre, sono gli unici a poterlo fare proprio perché hanno le risorse cognitive, l’educazione e l’addestramento cognitivo sufficienti a conseguire lo scopo.

Quindi, il totalitarismo di sinistra è, in teoria, una forma di governo fondata sui pochi, il cui obiettivo è quello di conoscere in anticipo il bene pubblico, per poi realizzarlo. In questa visione delle cose, il singolo cittadino è libero ed eguale in quanto inserito razionalmente nel meccanismo complessivo dello stato, il quale si prende cura dei suoi bisogni attraverso l’erogazione di servizi. La legittimità del governo risiede in ultima analisi dalla sua capacità di anticipare il divenire della storia in modo corretto e coerente.

Bibliografia minima

Goldman A., (1999), Knowledge in a Social World, Oxford University Press, Oxford.

Held D., (2006), Models of Democracy, Polity Press, Cambridge (UK).

Pili G., (2009), “Modelli dell’individuo liberale”, www.scuolafilosofica.com.

Pili G., (2015), Filosofia pura della guerra, Aracne, Roma.

Pili G., (2015), Filosofia pura della guerra, www.scuolafilosofica.com.

Pili G., (2015b), “Uno studio epistemologico su Wikipedia: vizi e virtù epistemiche di una risorsa epistemica fondamentale del XXI secolo”, www.scuolafilosofica.com.

Pili G., (2016), “La democrazia ateniese: un modello”,www.scuolafilosofica.com.

Talisse R., (2009), Democracy and Moral Conflicts, Cambridge University Press, Cambridge.

[1] In un certo senso, sebbene Marx sia un filosofo progressista, in questo neo-illuminista, scientista, una certa sua lettura lascia aperta la strada ad una forma di conservatorismo di sinistra, ovvero quello che oggi si configura come una sorta di difesa di uno stato di progresso fondato sul regresso, inteso come ritorno ad uno stato sociale precedente e più equo. Infatti, Marx critica il capitalismo, sostenendo che la causa dell’alienazione dell’individuo contemporaneo dipende dalla sottrazione del frutto del lavoro del dipendente da parte del capitalista. Inoltre, egli concepisce il lavoratore salariato come un individuo affine allo schiavo, sebbene si discosti da quest’ultimo per via della percezione del salario. Quindi, se all’idea di progresso, molto forte in Marx, si sostituisce uno scopo regressivo, la sua analisi rimane assolutamente invariata rispetto al presente e al passato, ma non rispetto al futuro. Parlando di questo con un mio amico, lui sosteneva proprio che “l’unico errore di Marx era quello di non aver considerato bene il problema ambientale” e l’illusione del mito del progresso. Marx, però, credo avrebbe rifiutato questa critica e anche l’ideale conservatore-di sinistra, vale a dire un ideale che vede un progresso nel ritorno a costumi primordiali, “più semplici”. E’ di sinistra perché sempre si tratta di andare da una condizione di presente miseria ad un futuro preferibile, sebbene regressivo rispetto almeno alla tecnica. Quindi è sempre un ideale progressivo. Allo stesso tempo, però, è conservativo perché non mira realmente a modificare la realtà verso un futuro che comprende il capitalismo almeno rispetto alla capacità produttiva dei popoli. Si tratta quasi di un paradosso, ma è in realtà solo apparente. Infatti, non c’è niente di paradossale in un conservatorismo di sinistra, per quanto vada contro la stessa tradizione della sinistra storica dalla Rivoluzione francese in poi.

Be First to Comment