Iscriviti alla Newsletter!

La ricerca della felicità è una esigenza universale dell’essere umano, secondo Aristotele. Tutti gli esseri umani ricercano il bene ed esiste un bene ultimo oltre il quale non ne esiste nessun altro. Il bene ultimo è proprio la felicità. Così ci dice lo Stagirita:

Poiché i fini appaiono essere molti e di essi alcuni li vogliamo a cagione di altri (come la ricchezza, i flauti e in genere gli strumenti), è chiaro che non tutti sono perfetti; ma il sommo bene sembra essere perfetto. (…) Dico più perfetto quello perseguito per sé in confronto di quello perseguito per altro; e quello che non è mai voluto per cagion di un altro, in confronto di quelli che possono essere voluti sia per sé e per cagion di altro. E, insomma, perfetto senz’altro è quel fine che viene sempre voluto per sé e non mai come mezzo per un altro. E tale sembra essere soprattutto la felicità: la vogliamo infatti sempre per se stessa e mai per altro.[1]

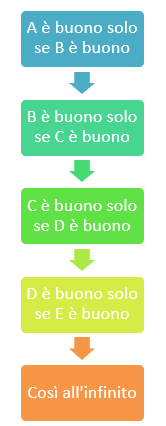

Aristotele, come in tanti altri casi, rigetta il possibile regresso all’infinito. Il regresso all’infinito è un argomento di tipo logico che mira a rifiutare una certa tesi sulla base del fatto che quest’ultima richiederebbe infinte assunzioni che, quindi, risultano inconcludenti ciascuna per sé e anche tutte insieme. Si tratta di un argomento classico in filosofia, impiegato sovente da Aristotele. Anche in questo caso, dunque, lo Stagirita si serve di questo espediente argomentativo per rifiutare la tesi che non esista un bene ultimo. Vediamo come.

Il filosofo parte da una tesi molto semplice: esiste un bene oltre il quale non ne esiste nessun altro. Aristotele procede sostenendo che si danno solo due possibilità: o questo bene esiste oppure non esiste nessun bene. Infatti, se un bene fosse ricercato sempre per un altro, non si darebbe alcun limite nella ricerca del bene: non ci sarebbe mai fine nella ricerca del bene e, di fatto, esso sarebbe irraggiungibile. Per esempio, il denaro ha un valore solo perché tramite esso si può avere qualcosa in cambio, un oggetto, un servizio etc.. Anche un oggetto potrebbe avere un suo valore perché si traduce in qualche altro vantaggio, ad esempio, ci serve per chiedere un favore in cambio. Ora, dice Aristotele, se tutto fosse così, cioè se ogni genere di bene fosse solamente un mezzo per giungere a qualcos’altro, allora non ci sarebbe mai fine e non ci sarebbe un bene fine a se stesso. Ma questo è assurdo, perché, sostiene lo Stagirita, esistono dei beni che vengono cercati per se stessi. Per chiarire l’argomento con un’immagine del senso comune, prendiamo il detto “non c’è mai limite al peggio”. Se le cose stanno così, allora il peggio semplicemente non esiste perché esiste sempre qualcosa ancora più deteriore di quanto ci è appena successo e così all’infinito. Aristotele si serve del medesimo argomento invertendo il peggio con il meglio: il bene è possibile perché esiste un limite nella sua ricerca. Questo argomento, che sottende sottilmente la generale avversione della cultura antica verso l’infinito, semplicemente mira a distinguere due tipi di beni: il bene ultimo (o vero bene) e i beni che sono tali perché indirizzano l’uomo verso il bene ultimo.

Il bene ultimo, per Aristotele, è proprio la felicità (eudaimonia, che potrebbe essere traducibile con “ben-essere”). Infatti, come vuole il senso comune, spesso impiegato da Aristotele per reperire le sue intuizioni sui concetti, due uomini possono divergere su ciò che li rende felici, ma non sul fatto che entrambi vogliono essere felici. Una persona può essere felice andando allo stadio e un’altra leggendo un libro, ma entrambi prendono le loro decisioni in vista della loro felicità. La felicità è il termine comune delle scelte e delle azioni umane. Ma allora in cosa consiste la felicità? Che cosa è che accomuna un uomo che va allo stadio e uno che invece va in libreria?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un passo in dietro. Infatti, la felicità è legata al concetto di bene, come abbiamo visto: essa è un tipo di bene tra gli altri. “Ma, forse, dire che la felicità è il sommo bene sembra cosa in cui tutti sono d’accordo…”[2] La felicità è il vero bene perché è il bene ultimo, termine finale della ricerca umana. Abbiamo già visto perché tale bene ultimo debba essere assunto esistente, pena la dissoluzione stessa del concetto.

Il vero bene è qualcosa di universale e inalienabile: esso è universale nel senso che è comune agli esseri umani ed è inalienabile perché, una volta acquisito, non può essere ceduto. Inoltre, esso è inalienabile anche nel senso che è soggettivo, cioè è esperito direttamente dall’individuo: la felicità umana è un’esperienza dell’individuo che compie un atto virtuoso, cioè in accordo con la sua natura razionale (su questo ritorneremo tra poco). Inoltre, il vero bene è qualcosa che è ricercato per le sue sole qualità e non perché ne conseguirà qualche altro genere di vantaggio: se così non fosse, ritorneremmo al problema già visto e che costituiva proprio il punto di partenza del filosofo. In contrasto con la nozione di vero bene, c’è il bene illusorio o falso bene: il falso bene non è né inalienabile né è ricercato per le sue proprie proprietà ma perché consente all’individuo un vantaggio indiretto. Cerchiamo di comprendere meglio questo punto perché è particolarmente affascinante ed attuale.

Per discriminare le due tipologie di beni si può considerare l’esempio che Aristotele porta circa la vita spesa ad accumulare ricchezze. Non ci può essere esistenza più irrazionale, sostiene Aristotele, che quella dedita alla ricerca di beni che ne creano di altri e per il puro gusto di farlo: la ricerca spasmodica della ricchezza o di altri beni esteriori, acquisiti per il solo piacere di averli, è semplicemente insensata. Questa è una logica conseguenza di quanto abbiamo visto sopra: il denaro è un bene solo in quanto poi noi lo trasformiamo in altro, ovvero in qualsiasi cosa che effettivamente ci fa conseguire un vero bene. Ma un uomo ricco che investa i suoi soldi per averne di maggiori, posto che lo faccia con il solo scopo di guadagnarne di altri, sarebbe anche sommamente irrazionale.

La vita dedicata alla ricerca del guadagno, poi, è di un genere contro natura, ed è chiaro che non è la ricchezza il bene da noi cercato: essa, infatti, ha valore solo in quanto “utile”, cioè in funzione di altro.[3]

Questo è un punto di grande divergenza tra il pensiero antico e aristotelico rispetto a quello avviato da alcuni filosofi della modernità (si pensi a Thomas Hobbes (1588-1671), a Bernard de Mandeville (1670-1733) e, per certi aspetti, a David Hume (1711-1776)). In questo senso, si comprende meglio in che senso Aristotele pensi al vero bene: esso non è come il denaro, che è utile perché si trasforma ovvero è un bene proprio perché ha come caratteristica quella di essere usato come punto intermedio per qualcos’altro. Il vero bene è tale perché non cambia e nasce proprio da una condizione stabile. Ciò a cui attribuiamo grande valore è ciò che non cambia mai, che mantiene intatte le sue caratteristiche nel tempo. Mentre la ricchezza, il denaro e altri falsi beni sono tali solo perché mezzi ma non hanno, infatti, alcun valore intrinseco: essi, anzi, sono utili proprio perché hanno un valore che dipende da ciò in cui possono trasformarsi:

Il bene perfetto si pensa debba essere per se stesso bastate (…) tale pensiamo che sia la felicità, ed è di tutte le cose la sommamente desiderabile; né si assomma ad altre cose. E’ chiaro infatti che diventerebbe più desiderabile, se le si potesse aggiungere anche il più piccolo dei beni: ogni aggiunta, infatti, fa diventare maggiore il bene al quale si aggiunge; e fra vari beni è sempre preferibile il bene più grande. In conclusione, la felicità, dovendo costituire il fine delle azioni, si presenta come bene perfetto e per sé bastevole.[4]

Aristotele, dunque, critica il senso comune ordinario rispetto alla definizione del vero bene: esso non è ricchezza e non è nulla che sia perseguito per qualche motivo che non sia già in se stesso. Ma il filosofo continua a mantenere l’idea, condivisa nel senso comune, che la felicità sia l’obiettivo della vita umana. Come vedremo presto, il vero bene e, dunque, la felicità, dipendono da un tipo particolare di azione e, in particolare, dal fatto che un individuo porti a compimento la propria natura.

L’idea che la felicità dipendesse, in qualche modo, da altro e, in particolare, dal vero bene, non era esclusiva di Aristotele. Già Platone aveva considerato il problema, anche se in chiave diversa. Platone sosteneva che l’azione virtuosa e giusta (tema platonico di primaria centralità nell’economia della sua filosofia) dipendesse in modo diretto dalla conoscenza del bene. Il bene, però, era l’idea che ordinava tutte le altre idee e, come è noto, le idee di Platone non erano immanenti al mondo della materia. Le idee platoniche non erano materiali, cioè non erano composte da alcuna sostanza, non erano neanche stati mentali di un soggetto ma esistevano fuori di esso. Quindi, osserva Aristotele, se il vero bene fosse inteso nei termini di Platone e dei suoi seguaci, se ne dovrebbe concludere che il vero bene è inattuabile perché non è parte di questo mondo: l’idea di bene è trascendente alle cose umane e, dunque, non è neppure realizzabile. Come conseguenza collaterale si darebbe la drammatica conclusione di ogni ricerca della felicità: se la felicità è connessa al vero bene e quest’ultimo è inattuabile, allora la felicità è semplicemente impossibile in questo mondo. Non a caso, infatti, Agostino arriverà parzialmente a trarre proprio questa conclusione perché anche nel caso della dottrina agostiniana la separazione tra la fonte della felicità e la realtà umana è netta, cioè è distinta in modo sostanziale (da un lato Dio e da un altro lato la natura). Ma per Aristotele questa conclusione è inaccettabile perché è errata la premessa: il bene non è un’idea dotata di un’esistenza ulteriore da questo mondo ed è perseguibile anche per questo. Non si può essere più chiari di Aristotele stesso:

Molti cambiamenti succedono e vicissitudini di ogni genere nel corso della vita, e si dà il caso di chi ha grande prosperità, precipiti, vecchio, in grande calamità, come nei poemi eroici si favoleggia di Priamo. (…) Non possiamo, allora, chiamare felice nessun uomo finché vive, ma dobbiamo, come dice Solone, attendere di vederne la fine? Ma se le cose stanno così, felice è soltanto uno dopo che è morto? Ciò è del tutto assurdo; specialmente per noi, che poniamo la felicità in un’attività…[5]

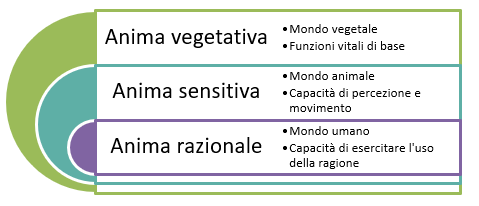

Quindi, Aristotele deve definire il bene come qualcosa che sia perseguibile dall’uomo, cioè come qualcosa parte della sua vita. Egli concepisce il bene come qualcosa che dipende dal compimento della stessa natura umana. Per comprendere l’argomento, consideriamo la natura dell’anima umana secondo Aristotele. Egli concepisce l’anima come tripartita: l’anima vegetativa, l’anima sensitiva e l’anima razionale. L’anima sensitiva è propria delle piante, ovvero le piante hanno solo le caratteristiche dell’anima sensitiva: possono avere un ciclo vitale (crescita e riproduzione) ma niente di più. Gli animali, invece, partecipano all’anima vegetativa, nel senso che l’anima sensitiva è formata anche dall’anima vegetativa. Infatti, anche gli animali hanno un loro ciclo vitale, ma in più hanno anche la capacità di sentire e di muoversi in piena autonomia, cosa non possibile al regno vegetale. Infine, l’anima razionale è propria solo dell’uomo ed è partecipe delle altre due anime: anche l’uomo ha un suo ciclo vitale, ha una sua sensibilità e capacità di movimento in autonomia, ma in più ha anche la capacità di pensare e riflettere.

Il lettore moderno non può non rimanere affascinato dalla qualità della caratterizzazione del mondo biologico da parte di Aristotele, che ha dedicato diverse opere alla biologia ed è giustamente considerato uno dei più grandi precursori della biologia come scienza in senso moderno. Ma torniamo adesso alla natura umana. La natura umana non è puro esistere, come nel caso delle piante, ma non è neanche puro esperire, come nel caso degli animali. L’uomo è comunque legato alle altre due tipologie di anime ma ciò che lo contraddistingue è la sua razionalità. Egli non può esimersi dall’esistere anche secondo le altre due forme della sua anima, ma questo non sarebbe di per sé sufficiente a conseguire la sua felicità. Infatti, la felicità umana è possibile solo a condizione che l’uomo non si limiti a esistere nella forma propria delle piante e degli animali (seppure anche queste condizioni siano richieste, in una certa misura, per la felicità umana) ma realizzi più pienamente la sua componente razionale:

O, invece, come dell’occhio e della mano e del piede e, in generale, di ciascuno degli organi si vede che c’è un’attività specifica, così, oltre a tutte queste, non si dovrà ammettere che ci sia un’attività propria dell’uomo? E quale mai potrebbe essere? Il vivere no, poiché esso si vede esser comune con le piante, mentre qui noi cerchiamo ciò che è proprio. Escludiamo dunque le attività della nutrizione e dell’accrescimento. Vi sarebbe poi la vita sensitiva, ma anch’essa si vede esser comune col cavallo e col bue e con ogni animale. Resta, allora, l’attività vitale propria di un essere fornito di ragione; di quest’essere poi una parte ubbidisce alla ragione, una parte la possiede e la esercita.[6]

Ad una pianta per essere felice basta poco mentre ad un animale è sufficiente qualcosa in più che il semplice esistere vegetativo. Ma all’uomo si accorda ben altro, data la natura peculiare della sua anima razionale. Dall’idea che il vero bene dipende dal compimento della natura umana e dalle varie tipologie di anime, si può subito dedurre un semplice concetto: il vero bene dipende dalla ragione perché è la ragione sola a rendere l’uomo ciò che è. Quindi, l’uomo realizza il vero bene nel momento in cui esplica la capacità della sua anima razionale. La virtù consiste proprio in questo: nell’assecondare la parte razionale della propria anima e questo causa felicità:

Se vi è dunque un’attività propria dell’uomo – l’attività dell’anima secondo ragione (…), affermiamo essere dello stesso genere dell’uomo e quella dell’uomo valente, come l’opera del citaredo e del valente citaredo, e analogamente in tutti i casi, aggiungendosi all’opera l’eccellenza dell’abilità (…); se così stanno le cose, poniamo che l’opera propria dell’uomo è una certa vita e, precisamente, l’attività dell’anima e le azioni secondo ragione; dell’uomo eccellente queste stesse, bene e bellamente compiute.[7]

Eppure la felicità, intesa come vero bene, non è immune da limiti e problemi. Soprattutto, la felicità non è pensabile senza alcune precondizioni: l’uomo non è pura forma astratta e partecipa dell’anima vegetativa e dell’anima sensitiva. Come appena visto, Aristotele non crede che l’uomo sia totalmente altro dagli altri esseri viventi. L’anima dell’uomo è tripartita, ma non nei termini di Platone (che pure considerava l’anima distinta in tre parti). Infatti, l’anima umana è composta dall’anima vegetativa, dall’anima sensitiva e dall’anima razionale. Se la felicità si attua in accordo con la natura umana e se la natura umana è composta di tre parti, allora all’uomo viene interdetto il normale funzionamento di una delle tre non potrà essere felice. Un soldato sul campo di battaglia che riceve una freccia in pieno petto non può essere felice perché le funzioni dell’anima vegetativa sono seriamente compromesse. Un discorso analogo può essere tracciato per l’anima sensitiva.

La teoria della felicità di Aristotele non è avulsa dalla realtà e non considera l’uomo pura forma (puro spirito o pura anima). L’uomo è un essere vivente e, come tale, la sua felicità passa anche attraverso il rispetto delle necessità delle altre due anime: questo perché la sua natura dipende anche da quelle. Se non le rispettasse, una parte della sua natura non verrebbe assecondata e, dunque, interdirebbe ogni possibile ricerca della felicità. Se Aristotele non sottovaluta né si dimentica dell’importanza della natura umana in quanto parte del regno della vita, egli sostiene in modo chiaro che all’uomo non basta vivere in come una bestia per essere felice. Egli deve invece privilegiare per quanto possibile la componente razionale, che fa parte della sua natura ed anzi è proprio ciò che maggiormente lo contraddistingue come uomo. Quindi, la felicità nasce da un atto virtuoso, il quale dipende dalla scelta razionale e dall’azione ad essa conseguente: “Se è così, il bene dell’uomo è attività dell’anima secondo virtù; e se le virtù sono molte, secondo la virtù più eccellente e perfettissima”.[8]

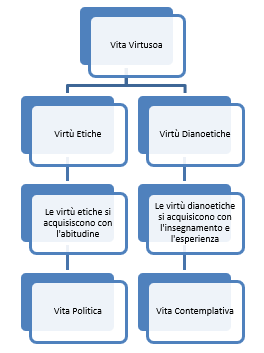

Per questo, la vita felice di Aristotele si configura come “vita virtuosa” e la sua etica è tipicamente caratterizzata dall’essere un’etica “delle virtù”, un marchio proprio del pensiero etico di Aristotele. Dopo un certo periodo di oblio, oggi la proposta di Aristotele sta tornando in auge non solo nell’etica anche nella teoria della conoscenza, dove sempre più proposte teoriche di primo piano si richiamano esplicitamente alla teoria aristotelica delle virtù. Ma cosa sono queste virtù? Sono tutte uguali? E quali rendono l’uomo felice e perché?

Aristotele individua due tipi di virtù: le virtù etiche e le virtù intellettuali (dianoetiche). Entrambe le virtù nascono da una particolare inclinazione dell’anima dovuta alla razionalità dell’agente e determinano un’azione virtuosa, anche se di diverso tipo: “Secondo questa divisione dell’anima [vegetativa, sensitiva e razionale] si divide anche la virtù”.[9] Consideriamo, dunque, le virtù etiche per prime perché, come vedremo, Aristotele considererà le virtù intellettuali come le più perfette rispetto all’obiettivo del bene ultimo, ovvero della felicità.

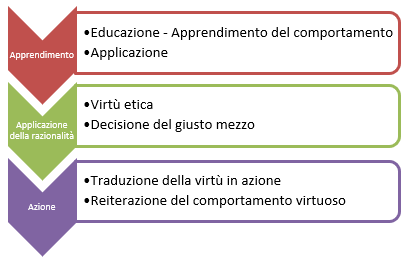

Le virtù etiche, che potremmo dire “pratiche” o “di costume”, per distinguerle da quelle dianoetiche, “intellettuali”, sono acquisite a partire da una reiterazione del comportamento virtuoso, ovvero esse sono determinate dall’abitudine. Un uomo virtuoso è colui che esercita e si esercita nell’applicare attivamente una certa azione. L’azione virtuosa nasce dalla selezione di un certo comportamento, il quale è una logica conseguenza di una parte dell’anima. Per Aristotele, le virtù etiche non sono innate, non si ottengono senza sforzo e senza applicazione. E la fatica conseguita per imparare la virtù è l’indice stesso del fatto che esse si apprendono e non sono parte della natura umana di per sé.

Il soggetto eticamente virtuoso, secondo Aristotele, è colui agisce conseguentemente alle sue stesse virtù. Inoltre, proprio in quanto le virtù etiche dipendono dall’educazione, esse diventano parte del carattere del soggetto mediante un esercizio continuativo: egli applica le virtù etiche perché le apprende abituandosi ad usarle nei contesti sociali e, a conseguenza di ciò, diventano parte della sua personalità. Per questa ragione, esse sono forme di comportamento, un habitus del soggetto virtuoso e ne compongono, dunque, la sua vita pubblica e sociale (per questo si parla di “virtù etiche”, ovvero di virtù di costume sociale). Le virtù etiche sono il fondamento del bene sociale e conseguono ad un certo tipo di felicità proprio perché esse sono basate su una certa componente dell’anima umana. L’uomo virtuoso agisce in modo concorde con le sue stesse virtù e, dunque, compie azioni adeguate rispetto ad un certo scopo. Quindi, per un’azione eticamente virtuosa, possiamo distinguere due componenti indispensabili: la virtù del soggetto e la scelta dell’applicazione della virtù. Questo ci conduce alla celebre teoria del “giusto mezzo”, entrata addirittura nel senso comune, oltrepassando i limiti della stessa filosofia. Aristotele dedica molto spazio alla definizione di un modo attraverso cui prendere decisioni virtuose, che possano quindi tradursi in azioni eticamente significative. Vediamo dunque in cosa consiste l’idea, pur senza perdere di vista il nostro primario obiettivo, che è la felicità.

Le azioni adeguate sono il frutto di una scelta tra due estremi, equamente viziosi. La virtù della scelta razionale rispetto ad uno scopo prefissato si configura come medietà nel senso che il risultato della scelta si colloca sempre tra due comportamenti eccessivi (estremi). Ad esempio, un generale deve essere coraggioso ma non intrepido, né eccessivamente prudente. Un broker non può conseguire il massimo vantaggio se non investe un po’ del suo capitale, ma deve evitare di rischiarlo tutto. Il principio del giusto mezzo come forma di medietà nell’azione non è, però, pensata né in termini matematici (non è una media matematica di alcun genere) né in termini valoriali (non è un incitamento alla mediocrità). Aristotele propone un criterio selezione che tenti di mediare tra due spinte opposte, tendenzialmente generate dalle passioni più violente che spingono l’uomo verso lo scopo ma in modo errato. Si tratta, dunque, di una razionalità del mezzo, dello strumento. Per usare le sempre precise ed eleganti parole di Giovanni Reale, uno dei massimi studiosi di Aristotele: “In tutte queste manifestazioni la virtù etica è la giusta misura che la ragione impone a sentimenti o ad atteggiamenti che, senza il controllo della ragione, tenderebbero verso l’uno o l’altro eccesso”.[10]

Come abbiamo visto, dunque, le virtù etiche sono virtù di comportamento e Aristotele ne individua diverse, anche in relazione alla teoria del giusto mezzo. Il Nostro fornisce anche una serie di definizioni nell’Etica Eudemia. In questo luogo, riportiamo solamente le principali, per poi concentrarci su quella che assume una particolare importanza sia per ragioni storiche, sia per ragioni più proprie ai nostri scopi, ovvero la virtù della giustizia: mansuetudine, coraggio, verecondia, temperanza, indignazione, giustizia, liberalità, veracità, amabilità, serietà, magnanimità, magnificenza (Etica Eudemia, II, 3).[11]

Non a tutte le virtù etiche Aristotele dedica la stessa attenzione, perché non tutte assumono la medesima importanza all’interno della società, ovvero il luogo in cui si compiono la gran parte delle nostre azioni e in cui si esprimono le virtù di costume (etiche). La giustizia assume un valore particolare e lo Stagirita gli dedica un certo spazio non trascurabile: la giustizia è una virtù etica, per Aristotele, anche in questo caso in linea con il pensiero del suo maestro, Platone, ma pure in questo luogo egli interpreta in modo differente il concetto. Come dice Giovanni Reale: “In un primo senso, la giustizia è il rispetto della legge dello Stato, e poiché la legge dello Stato (dello Stato greco) copre tutta l’area della vita morale, la giustizia è, in questo senso, in qualche modo comprensiva di tutta quanta la virtù”.[12] Infatti, per Aristotele la giustizia è il rispetto dell’uomo delle leggi della sua comunità e la determinazione del giusto mezzo (che è poi il suo interesse filosofico principale). Aristotele considera come massima espressione della vita attiva virtuosa (non contemplativa) l’attività politica, intesa nella piena adesione e promozione della propria comunità. In questo senso, dunque, non dobbiamo intendere la vita politica come ad una forma di modus vivendi a sé stante: la vita politica è il modo più alto di vivere la vita sociale, la cui qualità dipende dall’esercizio delle virtù etiche, sin qui considerate. Sebbene anche in questo Aristotele sembra richiamarsi a Platone, di fatto la politica assume un valore differente rispetto al pensiero del suo maestro, molto più impegnato in questo ambito sin dalla Repubblica. Infatti, anche a rimarcare la differenza, lo Stagirita è molto più interessato a definire e qualificare una vita virtuosa che non a discettare la natura stessa dell’attività politica. Il Filosofo considera l’attività politica come parte dell’etica, almeno nel senso che la massima virtù etica può essere conseguita soltanto in quanto l’individuo si fa carico degli interessi di tutta la sua società e si comporta in modo conforme ai retti costumi. La giustizia, dunque, non è l’unica virtù etica, ma sicuramente ha un ruolo peculiare all’interno della teoria di Aristotele proprio perché la politica, come forma di attività sociale devoluta al benessere di tutta la collettività, ha una parte rilevante nella vita umana.

Questo, dunque, è quanto concerne le virtù etiche, ovvero le virtù che garantiscono una certa felicità agli esseri umani che assecondano una certa inclinazione presente nella loro natura. Eppure Aristotele non vuole limitare la sua indagine sulla felicità alla sola felicità acquisita nell’esercizio eticamente virtuoso in società. Infatti, lo Stagirita ha in mente anche un’altra via alla felicità, una anche migliore di quella appena vista e la cui possibilità è fondata in un altro genere di virtù. Per quanto abbiamo visto, si può già intuire il motivo per cui Aristotele si concentra sulle virtù intellettuali, o dianoetiche, per la massima espressione della virtù umana e quindi per la sua stessa felicità.

Abbiamo detto che la felicità è qualcosa di stabile e incedibile, una volta acquisita, pur nei limiti di tutti i problemi della vita umana. La vita etica può conseguire in una certa stabilità, ma non raggiunge mai questo supremo ideale in modo sicuro. Al contrario, la vita attiva spesa anche nella politica sembra essere soggetta a tutta la variazione della mutevolezza delle cose umane più di ogni altra. Inoltre, la stessa acquisizione della felicità potrebbe essere incerta o più suscettibile al variare delle circostanze. Inoltre, se è vero che l’uomo è un essere che vive in società, per Aristotele, l’uomo però è soprattutto un essere razionale ed è questa ultima componente dell’anima umana ad essere la causa della sua massima soddisfazione, se correttamente applicata. Infatti, un uomo virtuoso eticamente non è necessariamente un uomo virtuoso intellettualmente (anche se qui illustri commentatori individuano fonti di criticità della posizione dello Stagirita e, secondo alcuni, addirittura una forma di paradosso). L’essere umano è, per Aristotele, dominato dalla sua razionalità. La vita etica non consegue alla piena attuazione della parte puramente intellettuale della ragione umana e, per ciò, non conduce al tipo di felicità proprio dell’uomo sapiente, molto più stabile e molto più soddisfacente di ogni altra forma di felicità. In cosa consiste, dunque, la somma felicità?

L’uomo virtuoso intellettualmente persegue fino in fondo la natura umana nella sua componente più propria: la razionalità. La razionalità umana si esprime al massimo grado nella conoscenza del mondo. La conoscenza non è, però, tutta uguale e non si consegue allo stesso modo. L’uomo può conoscere i fatti contingenti e i fatti necessari. I fatti contingenti sono esplorati dalle discipline pratiche mentre i fatti necessari sono indagati dalle discipline teoretiche. Quindi, a differente tipo di indagine corrisponde un diverso tipo di virtù da applicare. Le discipline pratiche hanno come massima eccellenza la virtù della saggezza, mentre le discipline teoretiche si fondano sulla sapienza. Saggezza e sapienza non sono, dunque, sinonimi ma individuano due tipi distinti di virtù.

La saggezza è la capacità di retta deliberazione, cioè la conoscenza della vita retta dell’uomo (in senso pratico). E’ saggio colui che sa scegliere in accordo al giusto mezzo (come abbiamo visto). Tuttavia, la saggezza è ragione strumentale, ovvero si concentra nella definizione degli strumenti idonei per raggiungere un certo bene. Non stabilisce obiettivi, non definisce scopi. Per questo, la saggezza è fondamento della vita etica virtuosa ma non oltrepassa questo limite: “La «saggezza» consiste nel sapere correttamente digerire la vita dell’uomo, cioè nel saper deliberare intorno a ciò che è bene o male per l’uomo”.[13] La sapienza, invece, è la virtù propria dell’uomo razionale. Ma come si acquistano le virtù dianoetiche?

Come abbiamo visto, le virtù etiche si acquisiscono mediante l’abitudine reiterata di un certo comportamento corretto, mentre le virtù dianoetiche si acquisiscono in un altro modo. Così ci dice Aristotele: “Essendo la virtù di due specie, dianoetica ed etica, la virtù dianoetica per lo più si acquista mediante l’insegnamento, e ha perciò bisogno di esperienza e di tempo (…)”.[14] Per chiarire il punto, le virtù etiche si acquisiscono con una educazione e, poi, con la pratica. Le virtù dianoetiche, invece, si apprendono attraverso lo studio, l’esperienza e l’applicazione. Le virtù dianoetiche dischiudono una conoscenza del mondo che non è limitata alla sola vita pratica. Infatti, esse dipendono dalla natura razionale dell’uomo, il quale le applica ricavandone la massima soddisfazione possibile. Infatti, la razionalità è costitutiva dell’uomo e, per questo, la sua applicazione consegue nel generare un bene che è interno all’uomo, connaturato alla sua natura. Questo significa che si tratti di un bene in sé, perché non è cercato in vista di un vantaggio superiore ma solamente per se stesso. Questa era proprio una delle caratteristiche del vero bene. La conoscenza dei principi e, in sostanza, della filosofia conduce alla felicità in modo stabile e sicuro, in particolare quando l’uomo eleva il suo proprio pensiero sino a giungere a concepire la divinità (punto su cui ritorneremo tra poco).

L’uso della razionalità speculativa comporta anche che il bene generato non sia facilmente cedibile perché dipende sostanzialmente dalla natura umana, più che dall’intervento di elementi esterni ad essa: la vita contemplativa è conseguita in piena autonomia proprio nel senso che essa è indipendente in modo significativo dai rivolgimenti della vita umana. Si pensi, ad esempio, a quanto sia facile perdere i propri soldi, a quanta incertezza siano suscettibili le relazioni umane e quanto mutevole sia la salute, mentre la conoscenza, una volta acquisita, è molto più difficile da perdere perché fa parte di noi in modo sostanzialmente indelebile. Quindi si tratta di una condizione piuttosto stabile, se paragonata a quanto può essere acquisito mediante una vita spesa nella politica (pure, come visto, considerata eticamente virtuosa). La vita contemplativa è il risultato della costante applicazione della parte più propria della natura dell’uomo, la razionalità, le cui virtù conseguono alla somma felicità in quanto vero bene.

Aristotele si spinge sino ad accostare la felicità della vita contemplativa alla condizione della divinità. Infatti, la conoscenza delle cose più importanti conduce alla conoscenza del divino (inteso diversamente dai termini della filosofia cristiana, su cui torneremo oltre). La divinità è intesa, per Aristotele, come un “pensiero di pensiero”. Infatti, il principio primo, dice Aristotele, pensa a sé oppure a qualcos’altro. Ma se pensasse a qualcos’altro penserebbe a qualcosa che è cambia e, dunque, non è perfetto. Quindi il suo stesso pensiero sarebbe rivolto a qualcosa di perfettibile e questo è assurdo per la condizione beata del Dio. Così il filosofo dice nella Metafisica: “Se, dunque, l’Intelligenza divina è ciò che c’è di più eccellente, pensa se stessa e il suo pensiero è pensiero di pensiero”.[15] Aristotele ne conclude che il Dio pensa eternamente a se stesso. Dato che il principio primo o Dio è puro pensiero di pensiero, esso è conoscibile. L’uomo può tendere verso la divinità perché l’uomo partecipa alle caratteristiche proprie della divinità nella sua componente razionale. Quindi, sostiene Aristotele, l’uomo può contemplare la divinità proprio grazie alle sue virtù dianoetiche e, questo, lo conduce a sperimentare un tipo peculiare di felicità che non può essere ottenuto in altro modo:

Cosicché l’attività di Dio, che eccelle per beatitudine, sarà contemplativa: e, per conseguenza, l’attività umana che le è più affine sarà quella che produce la più grande felicità. Una prova, poi, è anche il fatto che tutti gli altri animali non partecipano della felicità, perché sono completamente privi di tale tipo di attività. Per gli dei, infatti, tutta la vita è beata, mentre per gli uomini lo è nella misura in cui loro compete una qualche somiglianza con quel tipo di vita: invece, nessuno degli altri animali è felice, perché non partecipa in alcun modo alla contemplazione. Per conseguenza, quanto si estende la contemplazione, tanto si estende tanto si estende la felici (…). Per conseguenza, la felicità sarà una forma di contemplazione.[16]

E anche da questo punto apicale della filosofia delle virtù di Aristotele si può comprendere ancora di più la sua preferenza per la felicità ottenuta mediante le virtù intellettuali: le virtù etiche non spingono l’uomo verso questo oggetto di conoscenza, che solo può generare un tipo particolarmente stabile di felicità (proprio perché la divinità è perfetta in sé ed è immutabile).

Sebbene la virtù etica comporti un certo grado di socialità (ma non è affatto esclusa neppure dalle virtù dianoetiche), proprio perché esse si esprimono all’interno del mondo civile e politico, l’etica aristotelica è profondamente incentrata sull’individuo, punto che gli verrà criticato. Infatti, tutta l’analisi fin qui addotta si fonda sulle virtù e le virtù, come abbiamo visto, si declinano in particolari tratti di carattere assunti stabilmente dal soggetto etico e tradotte in azione (nel caso delle virtù etiche) oppure nell’applicazione della ragione umana (cioè della singola parte dello specifico individuo umano). Inoltre, anche da quanto visto, esiste una tensione profonda tra la relazione delle virtù etiche e quelle dianoetiche, espressa in modo particolarmente chiaro dalle due virtù della saggezza e della sapienza, sapienza qui intesa come massima applicazione delle virtù dianoetiche. Infatti, Aristotele, in questo, sembra essere vagamente ondivago: egli non vuole escludere un tipo di felicità a chi dedica la propria esistenza alla propria comunità in modo saggio, allo stesso tempo è evidente la sua predilezione per la sapienza come suprema forma di virtù. In particolare, non ci possono essere dubbi sul fatto che, in ultima analisi, solo il filosofo consegue la suprema felicità, qualora non sia oberato eccessivamente dalle contingenze della vita.

Aristotele, dunque, ritiene che la felicità sia possibile, soprattutto è possibile la felicità umana (e non solo, per esempio, della divinità). Ma essa è rara perché dipende dall’eccellenza delle nostre virtù. Inoltre, come visto, non tutte le virtù conseguono nella medesima capacità di generare felicità, che deve essere stabile e fondata sulla parte più propria della natura umana. Inoltre, egli non nega che bisogna concedere qualcosa anche alla componente non propriamente razionale della natura umana: l’uomo che muore di sete o che è incapace di deambulare avrà seri problemi ad essere felice. Inoltre, la vita non sempre concede all’uomo l’uso delle sue migliori virtù e, quindi, la felicità non è sempre a portata di mano (un tratto realistico, questo, che verrà perso nella visione stoica della felicità) per quanto sia difficile scuotere l’uomo di ragione. Non possiamo esimerci dal riportare le parole immortali dello stesso Aristotele:

Se così stanno le cose, mai potrebbe diventar miserabile l’uomo felice; ma neppure davvero beato se gli capitassero le disgrazie di Priamo. Neppure sarà variabile e incostante, ché non lo smuoveranno facilmente dalla sua felicità neppure i casi avversi, tranne che siano straordinari e molti, tali da rendergli impossibile il ritornare felice in breve tempo, ma, caso mai, in tempo lungo e completo, durante il quale diventi capace di grandi e belle cose.[17]

Quindi anche per Aristotele la felicità è cosa rara, ma non impossibile: la via alla felicità dipende dalla capacità dell’uomo di usare le sue virtù, soprattutto quelle intellettuali. Infine, dato il fatto che la felicità è determinata dalla capacità dell’uomo di vivere pienamente in accordo alla sua natura razionale, essa è anche il fondamento del genere migliore di relazione umana possibile perché nulla è più solido di un’amicizia fondata su due uomini virtuosi. E così chiudiamo con le parole sempre attualissime dello stesso Aristotele: “E se è così, beati diremo fra i viventi quelli che sono e saranno in possesso delle cose dette [veri beni]: beati, si capisce, come lo possono essere gli uomini”.[18]

[1] Aristotele, Etica Nicomachea, Cap. VII [Aristotele, Etica nicomachea, La Scuola Editrice, Brescia, 1960, p. 17.

[2] Ivi., Cit., p. 20.

[3] Aristotele, Etica Nicomachea, I, 5, 1095, a 5-7. Citato in Reale G., Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano, 2004, p. 164.

[4] Aristotele, Etica Nicomachea, Cap. VII [Aristotele, Etica nicomachea, La Scuola Editrice, Brescia, 1960, p. 18.

[5] Ivi, Cit., p. 28.

[6] Ivi, Cit., p. 20.

[7] Ivi, Cit., p. 21.

[8] Ivi, Cit., p. 21.

[9] Ivi., Cit., p. 36.

[10] Reale G., Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano, 2004, p. 175.

[11] Riportato in Reale G., Ivi., cit. p. 174.

[12] Ivi., Cit., p. 175.

[13] Reale G., Ivi., Cit., p. 176.

[14] Ivi, Cit., p. 38.

[15] Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano, p. 577.

[16] Aristotele, Etica Nicomachea, X, 8, 1178 b 21-32 (riportato in Reale, G., Ivi., Cit., p. 180.

[17] Ivi, Cit., p. 30.

[18] Ivi, Cit., p. 31.

Be First to Comment