Nota dell’Autore

Dopo una giornata di lavoro, quando il cielo si tinge di grigio o il tardo pomeriggio cala, spesso l’unica via di fuga è immergersi in una serie di intrattenimento. In queste serate, tra il torpore e la distrazione, ho iniziato a esplorare alcune produzioni che trattano di teorie su antichi cataclismi mai confermati scientificamente e di avvistamenti alieni. Mentre guardavo, nella mia mente si formavano pattern fantasiosi e speculazioni di ogni tipo, fino a quando non mi sono fermato a riflettere: la narrazione sugli alieni, sulle civiltà perdute e sui cataclismi che avrebbero cancellato interi continenti in tempi non troppo remoti, senza lasciare traccia, non è forse simile, per struttura e finalità teorica, a quelle narrazioni che spesso sentiamo da politici ed economisti sullo stato della nostra economia? Queste storie, benché sembrino distanti, hanno in comune una struttura narrativa che spesso va oltre la realtà tangibile. Comprendo e condivido le critiche che si possono sollevare contro questa analogia, ma mi domando: sono davvero così diverse queste due narrazioni? Vorrei approfondire questa riflessione partendo proprio da un episodio di una delle serie che ho guardato, per esplorare più a fondo questa intrigante somiglianza.

Sommario

1. L’Operazione Prato in Brasile: oltre la superficie del mistero 3

2. I documenti dell’Aeronautica: assenza di prova ≠ prova di presenza 3

3. Testimonianze e isteria collettiva: la costruzione sociale del mistero 4

4. Le ferite e i sintomi: correlazione non è causalità 5

5. Il Capitano Hollanda e la potenza del post-evento 5

6. L’industria ufologica: epistemologia della conferma 6

7. Il paradosso della non-visita e l’irrefutabilità mitologica 7

8. Epistemologia e bias: il bisogno di credere 7

9. Fallacie logiche e strutture argomentative 8

10. Bias e pattern cognitivi nella percezione degli UFO 9

11. La non falsificabilità come criterio di pseudoscienza 10

12. Il ruolo delle emozioni e del bisogno di senso 11

13. Epistemologia dell’ignoto e dell’espansione arbitraria del concetto di prova 11

14. Il rasoio di Occam e la retorica aliena 12

15. Possibilità vs probabilità: confusione semantica e cognitiva 13

16. Adattabilità narrativa e sopravvivenza del mito 14

17. Il bisogno di credere: la funzione mitopoietica 14

18. Dal cielo al + 0,1% del PIL: la mitologia economica contemporanea 15

19. Il caso dello studente: perdita di valore, non investimento 15

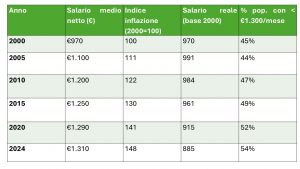

21. Il potere d’acquisto degli italiani: un’illusione progressiva 17

21.1 Fonti e metodo di elaborazione 19

22. Conclusioni – Contro i miti, con talento e speranza 20

23. Nota metodologica – Perché confrontare UFO e narrazione economica 21

24. Bibliografia 21

1. L’Operazione Prato in Brasile: oltre la superficie del mistero

L’Operazione Prato, condotta dall’Aeronautica Militare Brasiliana tra il 1977 e il 1978, rappresenta uno dei casi più discussi nel panorama ufologico internazionale. Avviata per indagare presunti fenomeni anomali – luci nel cielo, sintomi fisici, panico collettivo – sull’isola amazzonica di Colares, la missione è diventata nel tempo oggetto di mitizzazione e reinterpretazione continua, con particolare insistenza su una presunta visita extraterrestre occultata dalle autorità.

Questo studio si propone di rileggere il caso in chiave epistemologica, cognitiva e narrativa, ponendo l’accento sui meccanismi di costruzione della verità e sulla produzione sociale del “mistero”.

In filigrana, si anticipa un confronto con un’altra mitologia contemporanea: quella della crescita economica e del rilancio nazionale, anch’essa fondata su proiezioni, interpretazioni selettive e costruzione simbolica della realtà. Ciò non implica che la crescita non possa esserci oppure che rispetto a secoli fa il tenore di vita sia indiscutibilmente migliore ma che, nella narrazione quotidiana, i discorsi politici sul tema adottino strumenti del tutto analoghi a quelli degli ufologi. In tal modo, si selezionano solo dati a favore delle proprie teorie, si generalizza ogni risultato e si allargano le maglie interpretative a tal punto che ogni soluzione è sempre valida. Come i fenomeni di Corales, che saranno discussi più avanti, sono diventati simbolo di visita aliena a causa di alcune evidenze interpretate in tal senso, così un discorso su una crescita marginale economica potrebbe diventare manifesto di una ripresa nazionale. Le due narrazioni possono godere una coerenza interna ma si scontrano con la realtà dei fatti: assenza di prove di visite aliene e impoverimento della popolazione.

2. I documenti dell’Aeronautica: assenza di prova ≠ prova di presenza

I rapporti ufficiali raccolti dal comando militare brasiliano – fotografie, testimonianze, schizzi – non contengono alcuna evidenza conclusiva. Usano un linguaggio descrittivo e operativo, privo di assunzioni speculative. Il termine “oggetto non identificato” indica sospensione del giudizio, non conferma di alterità. In logica, non si può dimostrare l’inesistenza assoluta di qualcosa in tutti i luoghi e tempi (“assenza di prova non è prova di assenza”). Questo vale soprattutto se si introduce una clausola di invisibilità o indetectabilità.

Esempio:

“Gli alieni ci hanno visitato, ma non possiamo vederli, non lasciano traccia e nessuno può interagire con loro.”

È un’affermazione non falsificabile – quindi non scientifica nel senso popperiano. Infatti, non può essere smentita in assoluto come non può, per sua stessa natura, essere mai confermabile. Il problema di questa affermazione risiede nel fatto che essa non ha potere esplicativo superiore ad altre ipotesi più semplici (come errori percettivi, fenomeni naturali, ecc.). Cioè, dire che una civiltà aliena ci visita sul pianeta ma non lascia traccia e non può mai e poi mai essere dimostrata, che senso ha? Come ci supporta nel ricercare una spiegazione ad un fenomeno? Essa potrebbe essere anche la causa di altri fenomeni naturali, potenzialmente di ogni fenomeno, e non essere mai dimostrabile né come vera né come falsa.

Nel pensiero di Popper: “Le teorie non sono giustificabili positivamente per mezzo di prove definitive. Invece possiamo giustificare il fatto che preferiamo una teoria piuttosto che un’altra, dal momento che è possibile asserire, sulla base della discussione critica e dei controlli effettuati su tali teorie, che una è obbiettivamente migliore dell’altra” .

L’ipotesi aliena nasce a posteriori, da una rielaborazione narrativa che trasforma un evento aperto in verità chiusa. Si tratta di un processo simile alla costruzione narrativa nel discorso pubblico-politico di una “crescita economica” visibile solo a chi la vuol vedere: un fenomeno che prende forma più per necessità retorica che per forza dei dati. Sui dati ci concentreremo nelle pagine finali, ricorrendo alla presentazione di un caso specifico che possa fungere da dimostrazione di come, se analizzassimo con coerenza i dati, la rappresentazione della condizione reale sarebbe ben più complessa di quella narrata.

3. Testimonianze e isteria collettiva: la costruzione sociale del mistero

I racconti degli abitanti di Colares – donne immobilizzate da raggi di luce, uomini con ferite inspiegabili – mostrano i tratti classici del panico morale e della sindrome da interpretazione comune. La psicologia collettiva, in assenza di strumenti di decodifica, crea una cornice narrativa che ordina il caos. Queste testimonianze, seppur sincere, non sono affidabili come prove epistemiche. Sono invece documenti culturali, che riflettono aspettative, paure, strutture simboliche.

Lo stesso avviene oggi quando ci si imbatte in narrazioni economiche che insistono su poche evidenze o assenza di evidenze direttamente connesse con l’oggetto trattato: si selezionano narrazioni “positive” che riducono l’incertezza e rafforzano il senso di appartenenza, anche a costo di ignorare la realtà vissuta.

Quindi è del tutto irrazionale credere a dati o informazioni, seppur parzialmente potenzialmente vere, che però da sole non hanno alcun valore esplicativo?

È simile a potersi porre la seguente domanda: se gli alieni hanno tecnologia per non essere visti, allora è possibile che ci abbiano visitato?

In linea teorica sì: una civiltà milioni di anni avanti alla nostra potrebbe:

- Manipolare lo spazio-tempo.

- Rendere invisibile un oggetto (cloaking quantistico, ipoteticamente).

- Osservarci senza lasciare traccia.

Ma se una tale civiltà agisse davvero qui:

- Non avrebbe nessun impatto rilevabile? Nessuna deviazione quantistica, energetica, biologica?

- E soprattutto: che senso avrebbe una visita perfettamente nascosta e priva di effetti?

Un’ipotesi che spiega tutto e non prevede nulla non è utile scientificamente.

E se si volesse approfondire ulteriormente, sostenendo che forse, questa civiltà ci ha visitati milioni di anni fa quando l’essere umano non era presente oppure ci ha visitati ancor prima delle pitture rupestri, questo avrebbe senso? In linea teorica si, ma in assenza di prove resta comunque indimostrabile e quindi tanto utile quanto suggerire che ci sia Zeus dietro ai fulmini che saettano in cielo. E se invece ci avesse visitati per lungo tempo sebbene in epoche così remote da non essere più presenti nella memoria collettiva? Nuovamente teoricamente possibile ma ancor meno credibile perché nemmeno negli strati geologici è mai stata rinvenuta traccia di un’antica e perduta civiltà che non sia riconducibile a quelle umane.

Se nessun essere umano può rilevarla, studiarla, ricordarla o essere influenzato da essa, allora non c’è alcuna differenza pratica tra:

- una visita aliena realmente avvenuta ma perfettamente nascosta;

- nessuna visita.

Questo è il principio di indistinguibilità empirica: “Se due ipotesi producono gli stessi risultati osservabili, quella più semplice è da preferire.”

Se si afferma che il Paese è in ripresa ma oltre la maggioranza della popolazione non lo percepisce oppure non lo prova sulla propria pelle, allora è un’affermazione – quantomeno, da sottoporre a severi e analitici controlli.

4. Le ferite e i sintomi: correlazione non è causalità

Molti abitanti riportarono sintomi come stanchezza cronica, ustioni localizzate, anemia. Tuttavia:

- Non esistono diagnosi indipendenti verificate.

- I sintomi sono compatibili con numerose patologie tropicali, psicosomatiche o dermatologiche.

Qui si ripete un meccanismo noto: dati reali vengono reinterpretati in chiave narrativa, per supportare una tesi precostituita. In economia, dati come +0,1% di PIL o un’occupazione “in lieve aumento” sono spesso usati per alimentare un racconto ottimistico, nonostante l’esperienza quotidiana degli individui racconti altro. Anche questo può essere sottoposto a controlli e lo mostreremo nelle pagine conclusive.

5. Il Capitano Hollanda e la potenza del post-evento

Il comandante dell’operazione, Uyrangê Hollanda dubitò anni dopo sulla natura umana di tali fenomeni.

Questa dichiarazione:

- Non è contenuta nei documenti ufficiali del 1977-78;

- Viene rilasciata vent’anni dopo, in contesti mediatici favorevoli all’ipotesi aliena;

- Diventa centrale nella mitologia ufologica.

Siamo di fronte a un fenomeno post-fattuale: la narrazione sopravvive e si rafforza anche in assenza di nuove prove. Similmente, la narrazione della “ripartenza del Paese” può resistere e riformularsi anche davanti a stagnazione, precarietà, debito crescente: ciò che conta è la funzione simbolica, non la coerenza con i dati.

Questo è lo stesso meccanismo per cui non possiamo asserire al 100% che gli alieni non esistano.

La causa è da rintracciare in un limite epistemologico di fondo:

Non si può dimostrare con certezza l’inesistenza di qualcosa nell’universo, a meno che non si abbia una conoscenza totale di tutto l’universo in ogni istante.

È lo stesso motivo per cui non possiamo dimostrare che non esistano:

- unicorni su un altro pianeta;

- draghi in galassie lontane;

- forme di vita al silicio invisibili nella Nebulosa di Orione.

Queste ipotesi sono possibili in linea teorica, ma non verificabili né falsificabili, quindi non scientificamente asseribili né negabili al 100%. Potremo anche ipotizzare che umanoidi in grado di trasformarsi in scimmioni colonizzino i pianeti, come racconta un celebre manga, tuttavia per esperienza possiamo escluderlo. Qualcuno li ha mai visti? Sonde nello spazio hanno mai rinvenuto detriti delle loro navicelle? No. E allora, se politiche pubbliche non hanno mai prodotto i risultati auspicati o declamati, è possibile che inizino a produrli improvvisamente?

6. L’industria ufologica: epistemologia della conferma

Il circuito documentaristico e giornalistico che ruota attorno all’Operazione Prato è strutturato per:

- Rafforzare convinzioni già presenti;

- Escludere interpretazioni alternative;

- Costruire una comunità narrativa con propri codici e lessico.

Il cherry picking, l’appello all’ignoranza, l’inversione dell’onere della prova sono strumenti retorici tipici, ben noti anche in altri contesti (negazionismi, discorsi economici autoreferenziali, pseudo-scienza).

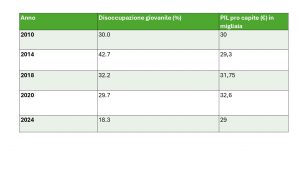

Come nei rapporti governativi o in articoli di stampa, dichiarazioni e interviste che dichiarano “un calo della disoccupazione giovanile” senza menzionare la crescita del part-time involontario, anche nel contesto ufologico si manipolano le evidenze per sostenere un paradigma auto-confermante.

7. Il paradosso della non-visita e l’irrefutabilità mitologica

Senza impatto, nessuna spiegazione è necessaria. Ogni evento rilevante nel mondo lascia conseguenze: termiche, biologiche, cognitive, ambientali.

Se una civiltà aliena visita la Terra senza interagire, senza farsi notare e senza lasciare modifiche: non è oggetto di scienza, ma di speculazione metafisica. Sarebbe come dire: “c’è un’entità che fa tutto per non essere notata e riesce sempre perfettamente”. È inesplorabile e inverificabile.

Che scopo avrebbe per una civiltà evoluta?

Da un punto di vista razionale:

- Sorveglianza segreta? Inutile se non comporta azione.

- Esperimento? Un esperimento senza manipolazione o misurazione non è scientifico.

- Etica non-interventista? Allora è un atto non diverso dall’assenza di visita.

È più coerente pensare che: se una civiltà ha interesse nella Terra, prima o poi qualcosa trapelerebbe: un errore, una traccia, un pattern osservabile.

Una teoria scientifica è valida se può essere falsificata. Ma l’ipotesi ufologica:

- è vera se ci sono prove;

- è vera anche se le prove mancano (sono state nascoste o distrutte),

- è vera se il fenomeno non si ripete (gli alieni hanno cambiato metodo).

Lo stesso si applica alla retorica della crescita:

- “I segnali ci sono, anche se non li percepiamo.”

- “L’Italia è ripartita, ma i benefici arriveranno con il tempo.”

- “Il PIL è in aumento, anche se non si riflette ancora sui redditi reali.”

In entrambi i casi siamo di fronte a costruzioni mitologiche post-razionali, che sfuggono alla confutazione e resistono grazie alla loro utilità simbolica.

8. Epistemologia e bias: il bisogno di credere

Dietro ogni mito – alieno o economico – si nasconde un bisogno di spiegare l’inspiegabile, di trovare ordine nel caos, di credere che qualcuno (una civiltà superiore, un governo competente, un “mercato razionale”) abbia un piano e una visione. Questi meccanismi, profondamente umani, sono alimentati da:

Bias cognitivi (patternicity, confirmation bias, hindsight bias), Fallacie logiche (appello all’ignoranza, ambiguità semantica), Fede epistemica in una narrazione rassicurante.

Questi termini gergali nascondono una realtà molto più pratica e quotidiana di quanto si pensi.

Proviamo ad immaginarli seppur in un contesto fittizio.

La patternicity si manifesta quando si individuano connessioni o schemi inesistenti tra eventi casuali. In politica economica, questo può tradursi nell’attribuire miglioramenti economici a specifiche politiche senza evidenze concrete.

Ad esempio, un bonus fiscale o un lieve decremento del carico fiscale su alcune specifiche categorie di lavoratori, mitigato da restrizioni talmente alchemiche che neanche gli opinionisti più avveduti riescono a renderle digeribili al grande pubblico, potrebbe non essere causa di un aumento del potere d’acquisto, magari dovuto in misura maggiore a delle piogge più abbondanti che hanno permesso un raccolto migliore di cereali nei paesi produttori. Il supporto statistico di tali affermazioni è complesso e difficile da divulgare e quindi potrebbe essere direttamente omesso o anche mai effettivamente realizzato.

Il bias di conferma porta a selezionare e interpretare informazioni che avvalorano le proprie convinzioni, ignorando dati contrari. In ambito politico, ciò si traduce nel focalizzarsi su indicatori positivi e trascurare quelli negativi. È quello preferito di chi governa o ha ruoli di potere perché ha la duplice valenza di dimostrare quanto si è bravi e per differentiam di mostrare l’incapacità del predecessore/avversario.

In un esempio fittizio potrebbe suonare come: la produzione è cresciuta dello 0,3% questo trimestre. Quindi le nostre politiche hanno funzionato. Si tralascia però che in comparazione ad altri trimestri analoghi è cresciuta meno, che crescono settori che già crescevano, che crescono settori a discapito di settori che si impoveriscono oppure che la crescita è causata da variabili esogene. O ancor peggio, si sottace nel dire che, se da una parte cresce un ipotetico settore aggregato produttivo, dall’altra non crescono gli stipendi; financo quelli dello stesso settore in crescita.

L’hindsight bias è la tendenza a percepire eventi passati come prevedibili dopo che si sono verificati. In politica, questo si manifesta quando si afferma che determinati risultati economici erano ovvi o attesi, anche se non erano stati previsti. È popolarmente nota in più versioni ma qui si potrebbe riassumere col “senno di poi”.

9. Fallacie logiche e strutture argomentative

L’ipotesi ufologica, come la retorica narrativa pubblica in ambito economico, si avvale di alcune strutture argomentative tipiche delle pseudoscienze:

- Il ricorso all’eccezione come norma (“quel caso dimostra tutto”);

- L’ambiguità semantica (“non spiegato” = “spiegato da alieni”);

- L’inversione dell’onere della prova (“dimostrami che non è vero”).

Nel discorso economico, questi meccanismi si ritrovano in frasi come:

- “I dati ci dicono che stiamo migliorando.”;

- “La crisi c’è, ma senza questa politica sarebbe peggio.”;

- “Non vedete i benefici? Vuol dire che sono strutturali.”

In entrambi i casi, la logica viene sospesa a favore di una narrativa autoriflessiva, che sopravvive alla prova dei fatti.

L’inversione dell’onere della prova è uno, a mio avviso, dei più interessanti e si ricollega a tutto quello visto fino ad ora. Anzitutto, implica un appello all’ignoranza (argumentum ad ignorantiam)

“Poiché non sappiamo cosa fosse, allora era un’astronave aliena.”

Questa è una delle più frequenti fallacie nell’ambito ufologico. L’assenza di una spiegazione immediata viene utilizzata non come invito alla ricerca, ma come prova implicita dell’ipotesi più straordinaria disponibile. In termini epistemologici, è un errore metodologico grave, poiché:

- confonde assenza di spiegazione con presenza di dimostrazione;

- afferma una tesi senza onere della prova;

- ignora la possibilità di spiegazioni future con strumenti più sofisticati.

“Dimostrami che non sono alieni.” = “Dimostrami che non è a causa della mia politica a favore delle piccole imprese che il potere d’acquisto è aumentato” = “lei è accusato di furto e per tanto condannato. Dimostri di non essere stato lei a compiere il reato anche se non ci sono prove concrete che si trovasse sul luogo del furto, che disponesse degli strumenti necessari a compierlo, che avesse alcun interesse dimostrabile a compierlo e che avesse già mostrato in precedenza, quantomeno un istinto o un’inclinazione, a compiere furti”.

Per quanto assurde e diverse fra loro, queste affermazioni implicano la stessa dinamica: in un confronto a due è l’accusato, ossia chi riceve l’affermazione, a dover smascherare l’inconsistenza del primo. Il problema: chi afferma non adduce nessuna prova a conferma della sua tesi e anche qualora vi siano prove, esse sono circostanziali, non del tutto verificabili, almeno manipolate e non confutabili.

In scienza, chi propone una teoria deve fornire evidenze positive a suo favore. Non è compito di chi contesta un’ipotesi dimostrare che non sia vera, ma dell’autore dell’ipotesi fornire prove sufficienti.

In ambito ufologico, spesso si chiede a chi dubita di “confutare l’ipotesi aliena”, mentre non esiste alcuna prova diretta che la supporti.

10. Bias e pattern cognitivi nella percezione degli UFO

Il nostro cervello è strutturato per riconoscere pattern anche dove non esistono. Questo meccanismo, evolutivamente utile, è alla base della percezione di: forme nel cielo, luci che “seguono”, rumori che diventano segnali. Nella sfera economica, pattern simili vengono riconosciuti in:

- piccoli incrementi del PIL letti come inversioni di tendenza;

- fluttuazioni occupazionali viste come segnali di ripresa;

- dati aggregati interpretati come miglioramento generale.

In entrambi i casi, la costruzione del significato precede la verifica del dato. È la mente che crea la connessione, non la realtà che la impone.

Chi si occupa di statistica, analisi di dati o ricerca in generale, sa bene che i dati assumono qualità quando sono ben stratificati. Un’interpretazione generale di qualcosa di aggregato funziona per trovare risposte di ampio respiro, trend storici o addirittura interpretazioni escatologiche ma non spiega quasi niente di per sé proprio perché la qualità è compromessa dall’aggregazione di più dati che potrebbero nascondere correlazioni o causazioni. Sarebbe come dire: “La media degli indicatori ci dice che siamo in ripresa, proprio come la media dei malati in ospedale ci dice che sono quasi sani.” In entrambi i casi, la realtà individuale si perde e si confonde dietro una statistica che conforta, ma non spiega.

11. La non falsificabilità come criterio di pseudoscienza

Secondo Karl Popper, una teoria è scientifica solo se può essere smentita da un’osservazione concepibile. La conoscenza scientifica aspira a superare i controlli di falsificazione. L’ipotesi ufologica è:

- immune alla smentita, perché si adatta a ogni nuovo scenario;

- non previsionale, perché non genera ipotesi testabili:

- costruita per sopravvivere, non per essere messa in discussione.

I punti precedenti equivalgono a dire:

- Se ci sono prove: sono alieni.

- Se non ci sono prove: si sono nascosti.

- Se le prove spariscono: sono state coperte.

- Se non succede più: hanno cambiato strategia.

Nel campo della narrazione sullo stato dell’economia, accade qualcosa di simile:

- Si parla di “crescita potenziale” o “effetti ritardati”;

- Si anticipano miglioramenti futuri come giustificazione per risultati assenti;

- Si costruisce un lessico tecnico che non ammette confutazione empirica immediata.

Anche queste equivalgono a dire:

- Se non c’è crescita: ci sarà domani;

- Se gli effetti sull’occupazione non si vedono è perché non guardiamo dove dovremmo guardare o perché sono stati nascosti;

- Se le piccole aziende chiudono e non riaprono e se le grandi aziende non nascono più è perché dobbiamo invece guardare alla crescita, per esempio, del numero di bar e ristoranti.

Un coacervo di bias, cherry picking e manipolazione dell’informazione che non fa altro che provare a distogliere l’attenzione da una realtà che comunque il conto lo viene a chiedere.

In tutti i casi, si tratta di strutture auto-confermative che si adattano mellifluamente ad ogni contesto narrativo.

Il risultato è una narrazione non falsificabile: quindi, epistemologicamente, non scientifica, ma ideologica o simbolica, financo metafisica.

12. Il ruolo delle emozioni e del bisogno di senso

La paura, l’attesa, il desiderio di protezione o di rivelazione sono elementi centrali nella credenza ufologica.

Allo stesso modo, nel contesto narrativo economico:

- La fiducia sostituisce la trasparenza;

- L’ottimismo sostituisce la valutazione realistica;

- La promessa di crescita futura sostituisce la mancanza di benessere presente.

Entrambi i sistemi funzionano perché rispondono a un bisogno umano primario: dare senso all’instabilità, attribuire coerenza a un mondo incerto. Ma anche, alla necessità di consolidare una comunità, sostenere una persona, un’organizzazione o un modello di potere esistente garantendo una soluzione per ogni problema, una risposta chiara per ogni domanda.

13. Epistemologia dell’ignoto e dell’espansione arbitraria del concetto di prova

Nel contesto ufologico, ogni fenomeno inspiegabile – una luce, un’ustione, un blackout – diventa automaticamente una prova a favore dell’ipotesi extraterrestre.

Similmente, nella retorica narrativa economica:

- ogni segnale positivo viene esaltato;

- ogni dato negativo viene contestualizzato o relativizzato (in modo che sia diminuita la sua portata informativa);

- ogni ritardo negli effetti viene trasformato in strategia.

Allo stesso tempo, per eventuali oppositori vale lo stesso principio: ogni dato positivo può essere smentito in qualsiasi momento. Ci sono prove, segnali e analisi per ogni palato.

Questa espansione arbitraria del concetto di prova rende entrambe le narrazioni epistemologicamente deboli. Invece di cercare spiegazioni migliori, si conferma l’ipotesi iniziale attraverso qualunque elemento interpretabile in suo favore.

In filosofia della scienza, una prova è tale quando:

- È contestualizzata (cioè, proviene da una catena di osservazioni coerente con un metodo condiviso);

- È ripetibile (ossia può essere verificata da terzi in condizioni simili);

- È inter-soggettivamente controllabile (al di là della credenza del singolo osservatore).

Nel contesto ufologico e in quello narrativo politico economico ad esempio, invece, si assiste a un allargamento arbitrario del concetto di prova: ogni elemento, anche minimo o ambiguo, viene incluso come evidenza.

Questa diluizione epistemica porta a un paradosso: tutto può essere prova, e quindi niente lo è veramente. È la dissoluzione del concetto stesso di prova.

“La crescita dello 0,3% della produzione di questo trimestre dimostra la assoluta bontà delle nostre politiche”

Ma le politiche adottate miravano ad aumentare la produzione dello 0,3% nel presente trimestre? Lo 0,3% è un valore accettabile? A cosa può essere – anche, dovuto (cioè, quali cause o concause lo possono aver indotto)? A cosa si riferisce in concreto? Quale impatto realisticamente può avere? Sulla base di quali dati e analizzati come, si afferma questa crescita?

14. Il rasoio di Occam e la retorica aliena

“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” — Guglielmo di Occam

Il principio epistemologico noto come “rasoio di Occam” afferma che, a parità di condizioni, la spiegazione più semplice – ovvero quella che richiede meno assunzioni non necessarie – è da preferire.

Nel contesto ufologico, l’ipotesi di una visita extraterrestre comporta numerose assunzioni altamente speculative:

- l’esistenza di civiltà aliene tecnologicamente avanzate;

- la loro capacità di superare le barriere fisiche dei viaggi interstellari;

- il fatto che visitino sistematicamente il nostro pianeta;

- la scelta deliberata di non farsi rilevare direttamente;

- la compatibilità antropomorfica dei loro intenti con i nostri schemi mentali.

A tutto ciò si aggiunge la necessità di ipotizzare un’insabbiatura mondiale e coerente, che avrebbe coinvolto forze armate, governi e comunità scientifiche nel corso di decenni in cui anche le nostre tecnologie sono cambiate. Persona che, realisticamente, sarebbero provenute da contesti, credenze e formazioni differenti, si sarebbero unite in una articolatissima e complessa trama globale per celare la verità e si sarebbero tramandate questo segreto per generazioni anche fra semplici colleghi di lavoro. Possibile? In astratto tutto lo è. Probabile? La storia e la natura umana parrebbero sconfessare questa eventualità.

Tutte queste assunzioni sono ontologicamente pesanti ed epistemologicamente gratuite, perché non migliorano la capacità esplicativa della teoria: la loro unica funzione è sostenere una narrazione già desiderata.

Nel caso dell’Operazione Prato, ipotesi alternative come:

- effetti atmosferici non riconosciuti;

- isteria collettiva indotta da un contesto sociale fragile;

- sintomi psicosomatici e stress;

- interferenze tecnologiche o luminose,

sono più economiche dal punto di vista epistemico e non richiedono violazioni di leggi fisiche note o assunzioni non dimostrabili. Un fenomeno simile si verifica nella narrazione economica dominante. La crescita viene spesso spiegata mediante strati successivi di argomentazioni:

- indicatori astratti (“potenziale di crescita”, “spread contenuto”);

- meccanismi ipotetici (“effetti strutturali ritardati”, “benefici futuri non ancora percepiti”);

- processi invisibili (“riforme sistemiche”, “fiducia dei mercati”).

In entrambi i casi si produce una complessità apparente, che rende la teoria meno verificabile e più resistente alla critica. Ma nel fare ciò, si sacrifica il principio di semplicità, e quindi la forza logica dell’argomentazione.

Dove ci sono spiegazioni semplici e coerenti, la preferenza per il complesso è spesso retorica, non analitica. Che senso ha parlare di fiducia dei mercati invece che analizzare i carrelli della spesa al supermercato? Stratificarli per area geografica, fasce d’età, stato di famiglia, reddito e così via?

15. Possibilità vs probabilità: confusione semantica e cognitiva

Che qualcosa sia possibile non implica che sia probabile. È possibile vincere alla lotteria il jackpot? La probabilità di vincere la Categoria 1^ all’Eurojackpot è di 1 su 139.838.160, quindi poco probabile ma possibile. La probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 32 considerando tutte le categorie (Probabilità di vincita Eurojackpot).

Questo dimostra come allargando il campo delle possibilità, le probabilità di vincita aumentino, ma resta il fatto che questa è una manipolazione delle probabilità di partenza. Nonostante tutto, vincere rimane sempre una possibilità.

Nel discorso ufologico, questa distinzione si dissolve:

“Non possiamo escluderlo” → “Allora potrebbe essere vero”.

Nel discorso economico:

“C’è un segnale positivo” → “Siamo in ripresa”,

“Il PIL è cresciuto dello 0,1%” → “Stiamo uscendo dalla crisi”.

“Ho letto su un giornale che presso un rivenditore a 300 km da casa mia un anonimo ha vinto un grande premio”→ “allora anche io posso vincere”.

Certo, tutto è possibile come abbiamo già illustrato ma attenzione alla differenza fra possibile e probabile e al bias degli schemi e della causazione. Lo 0,1% del PIL può essere dovuto a molte variabili e per niente essere legato ad una effettiva ripresa economica. Questa trasformazione semantica da dato parziale a certezza generale è una distorsione epistemica. È il meccanismo con cui un dato grezzo diventa mito, oppure un insieme di dati non veramente coerenti e qualitativamente affidabili diviene un’informazione.

L’errore, come nell’effetto frusta, si propaga dal dato grezzo all’informazione ricavata, producendo errori interpretativi molto più macroscopici.

16. Adattabilità narrativa e sopravvivenza del mito

Le narrazioni che sopravvivono non sono necessariamente le più vere, ma le più adattabili. Il mito ufologico è sopravvissuto per decenni non perché abbia prodotto prove, ma perché ha saputo:

- reinventarsi con nuovi contesti geopolitici (Guerra Fredda, post-11 settembre, era digitale);

- sfruttare l’ambiguità delle fonti ufficiali;

- assorbire critiche, trasformandole in nuove conferme (“ci nascondono qualcosa”).

Questo è un altro tratto distintivo delle pseudoscienze: la capacità di adattare la propria narrativa a qualsiasi nuovo contesto:

- Negli anni ’50 gli UFO erano dischi volanti metallici;

- Negli anni ’90 erano “grigi” con grandi occhi e rapimenti;

- Oggi sono luci interdimensionali o droni quantici invisibili.

Questo continuo adattamento non riflette una maturazione teorica, ma una strategia di sopravvivenza retorica. Una teoria scientifica, invece, affina i propri confini man mano che i dati la confermano o la smentiscono.

Allo stesso modo, la narrazione della crescita economica:

- assorbe crisi (“la crescita sarà resiliente”);

- assorbe dati negativi (“transizione temporanea”);

- assorbe il disagio sociale (“occorrono ancora sacrifici”; “la situazione sta evidentemente migliorando anche se permangono delle criticità dovute a scelte del passato”).

In entrambi i casi, il mito si autoalimenta, e ogni evento nuovo diventa funzionale alla sua sopravvivenza.

17. Il bisogno di credere: la funzione mitopoietica

Sia l’ipotesi aliena che la crescita economica rispondono a una funzione antropologica: costruire ordine, senso e coerenza in una realtà percepita come frammentaria.

In questo quadro:

L’ufologia offre un nemico silenzioso, onnipotente, ma anche speranza e redenzione.

L’economia prometeica offre una redenzione secolare, attraverso la promessa del benessere futuro. Entrambe le narrazioni sono miti moderni, intesi non come falsità, ma come strutture cognitive e simboliche che orientano l’azione.

E in quanto miti, non si decostruiscono con la logica, ma con un lavoro critico sulla cultura, sul linguaggio, sull’immaginario. Ma soprattutto, con la realtà dei fatti che non lascia adito a manipolazioni retoriche, a linguaggi tecnici o a dati variamente interpretati.

18. Dal cielo al + 0,1% del PIL: la mitologia economica contemporanea

“L’Italia riparte” – “Siamo sulla buona strada” – “I dati lo confermano”: espressioni cicliche, indipendenti dalla direzione politica, dal ruolo di governo, financo dalla natura elettiva o meno dell’incarico, che raccontano la ripresa economica come una realtà consolidata. Ma quanto è solida questa narrazione? La crescita diventa così un dogma trasversale, una formula di legittimazione, un mantra identitario.

Il linguaggio cambia, i dati fluttuano, ma la narrazione resta. Eppure, dietro questa narrazione:

il debito studentesco cresce;

- l’occupazione giovanile resta precaria;

- i salari stagnano;

- i giovani emigrano;

- le imprese non nascono (magari ci fossero anche dati chiari a riguardo).

La crescita economica si trasforma in mito non falsificabile, proprio come l’ipotesi aliena: se non si vede, è perché “sta arrivando”; se non arriva, è perché “non abbiamo ancora fatto abbastanza”.

19. Il caso dello studente: perdita di valore, non investimento

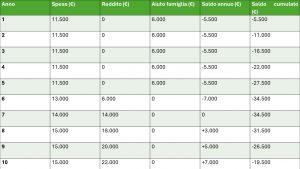

Nel dibattito pubblico sulla crescita, sull’istruzione come investimento e sull’ascensore sociale, raramente si affronta una questione essenziale: cosa accade davvero a un giovane italiano che intraprende un percorso universitario? Qual è il bilancio economico, reale e soggettivo, di questa scelta che dovrebbe costituire una leva strategica per la sua vita e per il Paese? A questa domanda si può rispondere solo incrociando dati, ore di impegno, retribuzioni e aspettative disattese.

Secondo dati medi nazionali aggiornati al 2024:

- Uno studente fuori sede spende circa €11.500 l’anno per 5 anni, sostenuto in parte da aiuti familiari basati sui risparmi medi (fino a €6.000/anno).

- Al termine del ciclo universitario, accumula una perdita netta media di circa €27.500.

Durante lo studio, dedica circa 7.500 ore complessive alla formazione: ogni ora di studio ha quindi un costo netto medio di €3,67. Nei 5 anni successivi e considerando una permanenza ininterrotta nel mondo del lavoro:

Inizia con uno stage da €6.000 annui –> Passa a lavori che fruttano fino a €22.000 annui –> Ma riesce a recuperare solo €8.000 netti, restando in saldo negativo. Nel frattempo, i dati estesi mostrano un quadro ancora più articolato:

Il salario mediano netto per un impiegato è di circa €1.818/mese, per un operaio €1.524/mese (Forbes, 2024). Gli under 35 guadagnano in media €27.028 annui ma affrontano spese mensili comprese tra €1.200 e €1.800 (elaborazioni su dati INPS e ISTAT). Considerando un carico mensile di 730 ore, il guadagno per ora è di circa €2,05, la spesa di €1,64/ora, con margini estremamente ridotti (elaborazioni su dati INPS e ISTAT).

I risparmi medi bancari degli italiani si attestano a €14.981: al ritmo di spesa attuale, un giovane potrebbe sopravvivere solo 8–9 mesi con questi fondi (True Numbers su dati fino al 2022).

Oltre 2,8 milioni di lavoratori guadagnano meno di €9,50/ora, in prevalenza nei settori turismo, agricoltura, servizi alla persona (Sky TG24 2023).

Questi dati amplificano il paradosso dell’investimento formativo:

anche chi riesce ad accedere al mercato del lavoro lo fa in condizioni strutturalmente insufficienti a generare benessere economico stabile.

Chi si occupa di statistica, analisi dei dati o ricerca sa bene che i dati assumono significato solo se ben stratificati. Un’interpretazione generale basata su aggregazioni (medie salariali, PIL pro capite, tasso di laureati) funziona per costruire trend storici o proiezioni, ma non spiega nulla della realtà vissuta da una persona singola.

Sarebbe come dire:

“La media degli indicatori ci dice che siamo in ripresa, proprio come la media dei malati in ospedale ci dice che sono quasi sani.”

In entrambi i casi, la realtà individuale sparisce dietro una statistica che conforta, ma non spiega.

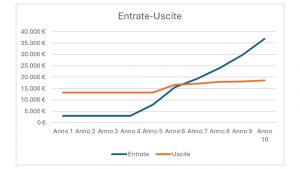

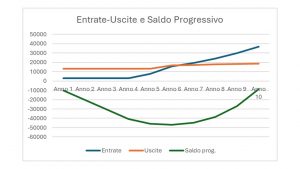

Possiamo ipotizzare delle tabelle divise per anno e da essere ricavare un grafico come quello sotto, in cui entrate e uscite trovano un punto di pareggio al sesto anno.

Il problema ulteriore emerge quando si valorizza il saldo progressivo che inizia, come naturale che sia, o con un prestito esterno o con aiuto della famiglia. Quello, indipendentemente dal buon cuore dei genitori, è una sottrazione di ricchezza che dovrebbe generare miglioramenti e rendimenti positivi ma solo se diamo per scontata la fiducia nel futuro e ci aggrappiamo ai segnali positivi.

21. Il potere d’acquisto degli italiani: un’illusione progressiva

Se il mito della crescita economica resiste grazie alla sua adattabilità simbolica, allora il suo correlato tangibile – il benessere materiale – dovrebbe emergere con chiarezza dai dati. Ma è proprio qui che si apre il paradosso. La retorica della ripartenza, del merito premiato e dell’istruzione come leva di emancipazione si scontra con indicatori che, letti in sequenza storica e in comparazione internazionale, mostrano tutt’altro: un lento e strutturale scivolamento del potere d’acquisto reale, soprattutto tra i giovani.

Il seguente insieme di tabelle raccoglie e intreccia i principali indicatori di sistema – occupazione, redditi, istruzione – con i dati microeconomici della vita di uno studente tipo, fino a raggiungere una sintesi sul salario reale e sulla distribuzione del reddito.

L’obiettivo non è solo quello di restituire un quadro empirico, ma di smontare la narrazione secondo cui i segni di crescita sarebbero già visibili o comunque imminenti.

I numeri raccontano una storia diversa: un Paese che premia meno, sostiene poco, e promette molto senza redistribuire quasi nulla.

Nota: il salario reale è calcolato come salario nominale diviso per (indice inflazione / 100).

Il valore di riferimento base è il 2000 = 100. Le cifre sono stimate su dati INPS, ISTAT, OCSE e Censis.

21.1 Fonti e metodo di elaborazione

Salario medio netto mensile:

Ricostruito da dati INPS e ISTAT (Osservatori sul lavoro dipendente) per gli anni 2000–2024. Sono esclusi autonomi e lavoratori irregolari. I dati sono stati arrotondati e armonizzati su base netta mensile.

Indice inflazione cumulata:

Derivato dall’Indice dei Prezzi al Consumo (NIC) pubblicato da ISTAT. I valori intermedi sono interpolati linearmente a partire da medie annuali ufficiali.

Salario reale indicizzato:

Calcolato con la formula: salario reale = salario nominale / (indice inflazione / 100)

Percentuale di popolazione sotto i 1.300€/mese:

Stima ricavata da INPS (Distribuzione dei redditi), OCSE (Reddito mediano), e rapporti Censis. La soglia di €1.300/mese è assunta come approssimazione della mediana reale attuale, sulla quale si costruisce la stima della quota di popolazione sotto la soglia.

A fronte di un aumento nominale del salario medio da €970 (2000) a €1.310 (2024), il potere d’acquisto reale è diminuito: in termini reali, un lavoratore medio del 2024 guadagna circa il 9% in meno rispetto al 2000.

Allo stesso tempo, la percentuale di popolazione che guadagna meno di €1.300/mese è aumentata: dal 45% al 54%, mostrando che la crescita salariale è stata diseguale, marginale e non sufficiente a compensare il costo della vita.

Questi dati smentiscono la narrazione della crescita come fenomeno diffuso: la crescita nominale esiste, ma è assorbita da meccanismi di erosione strutturale (inflazione, precarietà, stagnazione retributiva).

Come nel caso ufologico, si osserva una manipolazione epistemologica del concetto di “miglioramento”:

- si enfatizzano medie assolute prive di potere esplicativo;

- si rimuove la dimensione soggettiva e distribuzionale;

- si confonde l’aumento nominale con un effettivo miglioramento delle condizioni di vita.

22. Conclusioni – Contro i miti, con talento e speranza

L’analisi critica dell’ipotesi ufologica e della retorica della crescita economica ha rivelato due facce dello stesso paradigma: la costruzione narrativa della realtà in assenza di fondamento verificabile, l’affidamento a un orizzonte salvifico proiettato nel futuro, e la conseguente neutralizzazione del conflitto epistemico e sociale.

Ma l’alternativa a questi miti non è il cinismo, né il ritiro passivo. È il recupero di categorie forti e umane, radicate nella soggettività e capaci di trasformare anche una società disillusa.

Il talento è la forza di chi riesce a non adattarsi al linguaggio dominante, di chi coltiva visioni, competenze, tensioni progettuali, anche in un ecosistema che sembra ostile o indifferente.

La speranza non è attesa ingenua del cambiamento, ma tensione verso la costruzione del possibile. È scelta attiva, scommessa di senso, etica della perseveranza. Nella costruzione di un nuovo paradigma di utilità individuale e collettiva, nel rifiuto di dinamiche e relazioni che non hanno retto la sfida della Storia, si deve imperniare un cambiamento profondo, globale e generazionale. Un cambiamento che non sia generato dalla distruzione di quanto esiste o dalla critica sterile ma da un atto volitivo che richiami a sé le forze e le speranze di tutti coloro che percepiscono e vedono l’inconsistenza sistemica di un modello di potere incapace di proporre (men che meno attuare) soluzioni efficaci e accettabili alle sfide poste dalla Storia.

Il caso dello studente che investe tempo, risorse e speranza in un percorso formativo per poi ritrovarsi, dieci anni dopo, con un bilancio ancora negativo, è emblematico: non smentisce la crescita come possibilità, ma dissolve la narrazione della crescita come realtà tangibile.

Talento e speranza non sono slogan motivazionali, ma categorie epistemologiche e politiche. Sono ciò che ci permette di resistere all’epoca delle pseudo-verità, di vivere con responsabilità, e di rifiutare la seduzione delle semplificazioni.

23. Nota metodologica – Perché confrontare UFO e narrazione economica

Il presente lavoro propone un’analogia tra due narrazioni apparentemente lontane: da un lato, la costruzione dell’ipotesi ufologica nel caso dell’Operazione Prato; dall’altro, la retorica contemporanea sulla narrazione in merito alla crescita economica in Italia.

Questa analogia non è fondata su una somiglianza tematica, ma su una struttura epistemica condivisa: entrambe le narrazioni mostrano tratti di autosufficienza retorica, adattabilità semantica e resistenza alla falsificazione. Soprattutto, esse si fondano nella speranza messianica del miglioramento, della Luce al termine del viaggio e della seducente illusione che anche quando le cose vanno male ci sono chiarissimi segnali dell’imminente salvezza.

Il riferimento all’ufologia serve a portare alla luce meccanismi di costruzione simbolica che, pur manifestandosi in contesti diversi, seguono logiche comuni:

- la selezione di dati funzionali a una tesi precostituita;

- l’inversione dell’onere della prova;

- la gestione dell’ambiguità come risorsa comunicativa.

Il saggio non intende delegittimare il concetto di crescita economica, né proporre modelli alternativi. Al contrario, riconosce il valore della crescita come orizzonte auspicabile, purché sottratto alla dimensione mitica e restituito alla verifica empirica, alla pluralità delle esperienze e alla misurabilità delle sue ricadute sociali.

L’analogia proposta è uno strumento di disvelamento: aiuta a distinguere tra crescita come processo reale e verificabile, e crescita come narrazione performativa.

Per concludere, si può affermare che continuare a credere, senza dubbi né azioni concrete, nella narrazione secondo cui le cose vanno bene – o andranno presto meglio – sic rebus stantibus, equivale a credere che prima o poi torneranno gli alieni civilizzatori.

Affidarsi a chi alimenta questa retorica, senza interrogare la qualità e la verificabilità dei dati, è come dare fiducia agli ufologi: non ci si accorge della manipolazione delle evidenze, dell’indimostrabilità delle affermazioni e del fatto che, per ideologia o per interesse, questi continueranno a sostenere l’arrivo imminente di una salvezza che non arriva mai.

Note e ringraziamenti

Per questo articolo è stata usata, orgogliosamente, anche l’IA generativa in riferimento alla ricerca iniziale di alcune fonti di base e alla revisione della scrittura di alcuni paragrafi. Tutte le Elaborazioni numeriche e grafiche sono state realizzate dall’Autore. Approssimazioni differenti fra le tabelle e i grafici conducono a valori marginalmente discostati ma del tutto irrilevanti al fine della comprensione del fenomeno. In assenza di statistiche ufficiali, si pongono come ipotesi tutto sommato equivalenti. Si ringrazia Elisa Cocci per il supporto nella raccolta dati ed elaborazione.

24. Bibliografia

Fonti epistemologiche e metodologiche

Lakatos, I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes. Cambridge University Press.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

Popper, K. (1934). Logik der Forschung. Mohr Siebeck.

Shermer, M. (2002). Why People Believe Weird Things. Henry Holt & Co.

Sokal, A., & Bricmont, J. (1998). Fashionable Nonsense. Picador.

Marangoni F., Popper – Le fonti della conoscenza, Scuola Filosofica, 2 Novembre 2012. https://www.scuolafilosofica.com/1789/popper-le-fonti-della-conoscenza

Fonti socio-economiche

MEF (2024). Nota di aggiornamento al DEF.

ISTAT (2024). Rapporto annuale sulla situazione del Paese.

Eurostat (2024). Youth Employment Statistics.

INPS (2024). Osservatorio sul Lavoro.

CENSIS (2023). Rapporto sulla condizione giovanile.

Banca d’Italia (2023). Rapporto sui bilanci familiari.

OCSE (2024). Education at a Glance.

FMI (2024). World Economic Outlook.

Fonti tematiche su mito, narrazione e società

Barthes, R. (1957). Mythologies.

Eco, U. (1973). Il costume di casa.

Baudrillard, J. (1981). Simulacres et Simulation.

Barkun, M. (2003). A Culture of Conspiracy.

Ginzburg, C. (1979). Il formaggio e i vermi.

Latour, B. (2004). Why Has Critique Run out of Steam?, Critical Inquiry.

Van Oorschot, W., & Roosma, F. (2011). The social legitimacy of differently targeted benefits. Journal of Public Economics, 95(11–12), 1238–1247.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

Be First to Comment